Наталья Исаева, президент ITI Mohamed Alafkham, Альфира Арсланова, Тадаси Судзуки, Каталин Любимова и Валерий Фокин

Тадаси Судзуки (Tadashi Suzuki) — легендарное имя, легендарное эхо… В этом году именно он стал лауреатом международной театральной премии Юрия Любимова (от ITI — Международного института театра и ЮНЕСКО). А там в числе критериев — не только художественное совершенство, но и творческая независимость. Судзуки — это бесспорно ревностный хранитель японского театрального наследия, но вместе с тем, он стоит тут как-то боком, как бы неловко вклинившись, даже если смотреть на него изнутри этой самой традиции… Разумеется, артистическое, почти ритуальное дыхание «Но» и «Кабуки» вполне ощутимо (хотя уже это в какой-то степени невероятно — это ведь две разных ветви традиционного театра, но вот поди ж ты — тут они причудливо сплетаются — не разнимешь, будто так и было с самого начала), но как часто темы, сюжеты, сами тексты берутся из наследия западноевропейского! В Японии прежде существовало даже специальное слово для такого подражания Западному театру, мода на который пошла ещё в 20-е годы: оно обозначалось термином «сингэки», хотя Беатрис Пикон-Валлен, французская исследовательница русского театра, пишет, что, например, Сёки Сано, один из учеников Мейерхольда в Японии, начал по-настоящему глубоко понимать традиции и секреты японского театра, только увидев, как их использовал в своей работе русский мастер. Чтобы уж вспомнить самые известные сближения, упомянем хотя бы истоки японского танца «буто» или, с другой стороны, опыты Арианы Мнушкиной (скажем, ее довольно амбивалентную игру с кукольной традицией Бунраку в легендарных «Барабанщиках на плотине» — «Les Tambours sur la digue»). Судзуки же, стоявший у основания несколько международных театральных фестивалей (скажем, BeSeTo Festival, или той же Театральной Олимпиады), ещё в 1976 году увёз свою труппу, учеников и последователей в дальнюю деревушку Тога, где с того самого времени и существует уникальное творческое пространство — компания Сидзуока (Shizuoka/SCOT) — своего рода уединенный монастырь искусства — пространство со своими репетиционными залами, помещениями для жизни и для занятий театром, выставочными галереями… И в этом-то особом театральном святилище, куда он иногда приглашает целые группы единомышленников (туда ездил и Васильев показывать отрывки из своей «Илиады», а до этого «Фьоренцу» и «Иосифа и его братьев» по Томасу Манну, «Из путешествия Онегина» Пушкина), японский мастер занимается вполне синкретическим, смешанным искусством. За эту долгую жизнь (а Судзуки в этом году отпраздновал своё восьмидесятилетие) он ставил свои собственные, необычные версии «Короля Лира» и «Эдипа», «Троянок» и «Диониса», «Сирано де Бержерака» и «Мадам де Сад», успев при этом поработать с Театром на Таганке, с Московским Художественным театром, Дюссельдорфским драматическим театром, с труппами из США и Южной Кореи…

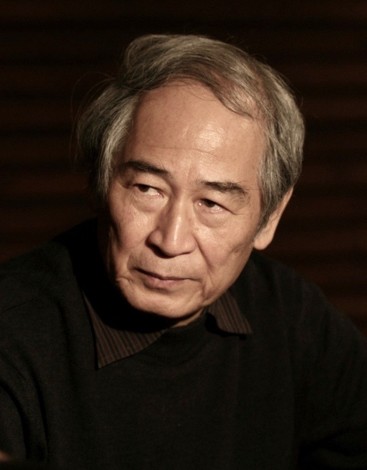

Тадаси Судзуки (Tadashi Suzuki)

Первый раз поэтическая драма Эдмона Ростана «Сирано де Бержерак» (Edmond Rostan, «Cyrano de Bergerac») предлагалась им ещё в 1999 году, ко Второй Международной Театральной Олимпиаде, а сейчас ее обновлённая версия была показана (опять же в рамках Театральной Олимпиады) в петербургской Александринке. О первых постановках исследователи и театроведы писали добрую сотню раз, отмечая и странную «неслиянность», то есть, скорее, параллельность, «коллажированность» культурных традиций, и поиски японской самотождественности внутри бездумного подражания западным веяниям (именно чтобы подчеркнуть этот почти утраченный самурайский дух, Судзуки и переносит всё действие «Сирано» в эпоху Мэйдзи, то есть в самый конец 19-го — начало 20-го века, когда внутри бесплодных попыток имитации начинает вдруг настойчиво просвечивать некое вновь найденное зерно японской культуры). Тут у него писатель Кьодзо (Йоси Такемори) сочиняет (и полностью проживает в своём воображении) историю о Роксане и Кристиане (их вообще вначале играл один и тот же актёр), — как раз чтобы освободиться от собственного комплекса неполноценности и обрести твердость и внутреннюю духовную аскезу в истинно самурайском самоотречении…

Не хочется повторять все эти достойные и во многом верные рассуждения. Попробую рассказать о том, что вдруг раскрылось в этой старой постановке для меня… Что показалось важным… Мои собственные отношения с Ростаном и этой пьесой начались лет в шесть-семь, то есть это была вещь (разумеется, для меня в то время — ещё в классическом переводе Татьяны Щепкиной-Куперник) вполне форматирующая, определяющая. Я прекрасно помню не только свои рыдания над перелистанными страницами: я помню, как на всю жизнь неизбежно, неотменимо выбрала именно тот бестелесный голос в темноте, — голос, который подсказывает нам поэтические строчки и говорит, говорит — даже когда мы уже устали и не желаем слушать… И ещё вам скажу: странная штука — этот перевод, в особенности — перевод неверный, неточный. Ведь понятно же, у той же Щепкиной-Куперник, в ее кондовом толмачестве (с окрасом à la Серебряный век) есть все-таки некое противопоставление, вечная оппозиция le corps («тело»)— l’esprit («дух»). Есть и их несклеиваемая оппозиция, так что — очень рано — приходится выбирать сторону, take sides… вот только в нашем цветистом и прелестном французском языке esprit — это скорее дерзновенное лукавство, остроумие, легкость и изящество речи. Иными словами, у Эдмона Ростана Сирано на самом деле соблазняет Роксану своей ловкой, нежной, совершенно искусственной и вполне сконструированной любовной фразой. Он всего лишь острит, сентиментальничает, нежно плутает и вышивает праздничные салфеточки своих искусных bon mots. По правде сказать, как раз этого я и не услышала в довольно неуклюжем, тяжеловесном переводе Щепкиной-Куперник. Мне-то казалось: он кричит на разрыв. Запинаясь, задыхаясь, подыскивая неверные, обманчивые слова. Говорит о последней низости и последней красоте. Говорит о чем-то столь неловком, небрежном, мутном и сияющем одновременно, что имя этому может быть только — «дух», «Бог», — равно как и все эти прочие стыдные, непристойные имена, о которых только и может идти речь под балконом у женщины… У Судзуки это как раз так и происходит. Внутри японского (как и русского) действия этот немного смешной, неуклюжий, сидящий за низким столиком со своей тушечницей писатель, — немолодой очкарик в кимоно с нелепой нашлепкой на носу (то ли это пластырь-анальгетик, то ли пластиковая подвеска от солнца), — он тут говорит именно о духе. Для него дух этот сродни аскетичному, обоюдоострому и зазубренному мечу воина, острой игле бесстрашия и презрения к смерти (да и к жизни тоже).

В этот раз Судзуки отказался от двойничества Роксаны/Кристиана (а ведь это так точно вкладывалось в японскую традицию хрупкого мальчика «оннагата», который лучше всякой реальной фемины воплощает на подмостках вечную женственность), он ушёл и от более или менее традиционного воплощения Роксаны как парижской «причудницы», «прелестницы» («précieuse») (Ирина Линдт). В этом спектакле женщина/Психея/душа сыграна грузинской актрисой Ниной Татишвили. От неё режиссёру нужен был прежде всего голос — особого тона низкое контральто, которое не отрывалось бы чересчур от глубоких, почти утробных артикуляций японских актёров. Нина одна говорила по-русски, прочие голосовые партии звучали по-японски, когда сами тексты выносились на панно для синхронного перевода. Достаточно протяженные текстовые эпизоды тут перемежались танцевальными вставками: в полувоенных танцах или ритуально-декоративных шествиях участвовало более полутора десятков актёров Тоги — это были самураи и гейши в традиционных кимоно. Удивительно было то, как Судзуки положил эти милитарные и жестко ритуализированные балетные вставки на арии из «Травиаты» Верди. Итальянская музыка, чувственная, бесшабашная, по нынешнему восприятию — просто какая-то бестрепетно-попсовая — тут же открывает в нашей душе все проемы и форточки, забирается внутрь, радуется жизни, между тем, как строгая японская графика движений тут же перекраивает всё на свой особый лад. Помните, как Генрих Клейст рассуждал о марионетке и Боге, о том, чтО на самом деле создаёт для нас истинную спонтанность, то есть непринужденную, невыученную грацию танца? В обычном европейском балете движение как бы нанизано на невидимую ось, оно кружится и развивается вокруг вертикальной линии, вокруг падающей сверху булавки баланса, оно, строго говоря — заранее выверено и просчитано… Здесь же — почти в органике танца «буто» — мы видим исполнителя, который словно слегка теряет равновесие, снова и снова перевешивается, выходит из рамки, делает один лишь неверный шаг — чтобы тут же поправиться, подобраться, втянуть в себя щупальца. Вот снова выставлена нога, на мгновение потеряно равновесие — и мы видим ещё раз: тот темный бог, что пляшет для собственного удовольствия, тот, кто оступается поминутно в слепящей темноте: он, может, и не хотел бы рассказывать, ему по сути не о чем говорить с нами, — но вот поди ж ты, в этом невечернем свете и в блёстках чужой музыки, чужого шампанского, — он снова делает пьяный, неверный шаг, он оступается, оказывается под этим чертовым балконом — и снова начинает говорить… Вначале нехотя, а потом уж, как водится, увлекаясь: голос ведёт, он зовёт и просит, он обращается к своему легковесному адресату, к этой девчонке, — даже если самому духу это не нужно, даже если ему это вовсе уж ни к чему…

Ну и наконец — последняя невольная ошибка применительно к Ростану, последний сбой во французском языке. Когда наш рыцарь Сирано в конце говорит: несмотря ни на что, у него навсегда сохранится некое последнее сокровище, — пусть даже враги вырвут из слабеющих рук этот «лавр» (мужской доблести) или «розу» (эротической любви). У Щепкиной-Куперник с ним остаётся «тот знак, что был мне дан… / мой рыцарский султан!» В прозаическом переводе, старательно выведенном на сценическое панно, мы видим, что в последнюю минуту для него осмысленна лишь некая (довольно тяжеловесная) рыцарская «гордость». Ну что ж, тут уж, пожалуй, для меня выигрывает скорее наш легкомысленный француз, месье Ростан. Устами Сирано он восклицает: «mon panache!», то есть то самое озорство, лукавая дерзость, вызов и ловко составленная цепляющая фраза, короче — «перышко на шляпе»! В самой последней сцене, когда уже закончена читка иронической «газеты происшествий» для Роксаны, когда приходит неизбежная пора расставаться и умирать, нас ждут по существу два финала. Первый — это вполне чувствительная картинка темных аллей, когда Сирано опускает голову на свой письменный стол, когда он медленно угасает в тусклых вечерних сумерках. Но это ведь всего лишь Европа! Я была счастлива, когда в японской парадигме мёртвый самурай Кьодзо вдруг поднимается на ноги и уходит куда-то прочь по дальней лесистой дороге, под своим раскрытым белым зонтиком «вагаса», уходит куда-то под распустившиеся светлые звезды сакуры. У нас-то, уже в чисто индийской традиции, зонтик всегда держат над головой учителя-гуру: это знак не случайных природных невзгод, но скорее палящего солнца Знания, которое светит над истинным мудрецом. Если от чего-то защищаемся, то скорее уж от серых вод, от млечных влажных волн Стикса, которых коснулась Психея/Роксана, пока искала, ошибаясь, путь к своему единственному возлюбленному…

P.S. А вот вам, дорогие читатели, теперь небольшим бонусом приветственное письмо Васильева, адресованное Тадаси Судзуки (письмо, которое устроители церемонии награждения в Александринке так и не дали мне прочитать публично: уж слишком некстати, на их взгляд, тут поминается вечное изгнанничество художника…)

«Дорогой Тадаси! Тридцать лет прошло с тех пор, как на сцене Театра на Таганке была представлена для московской публики премьера спектакля «Дионис».

В Москву вошел гений японской сцены, еще неизвестный русскому миру, вошёл Тадаси Судзуки и победил этот город! Москва сгорела пожаром любви к тебе и она так и продолжает полыхать.

Разве тогда, тридцать лет тому назад, можно было мечтать, что потом — через эти тридцать лет — другой гений, основатель Театра на Таганке вернется к тебе символически! Вернётся Международной премией имени Юрия Петровича Любимова.

Всё ведь звездами связано и ничто не теряется в нашем космосе! Тогда ты играл своего «Диониса», а истинный Дионис Таганки был в это время в изгнании, а теперь уже ты связан с ним, но он оказался опять изгнан. Он изгнан, и это поистине так, что уж сделать — но он навеки принят на небесах! И это тоже правда!

Прими же мои поздравления по случаю этого символического сближения двух гениев театра!

Обнимаю тебя!

Анатолий Васильев»

Crédit photo: theatreolympics2019.com