28 ноября-26 декабря 2019 –Opéra Bastille

В Париже впервые поставили оперу Александра Бородина «Князь Игорь». Исполнительский состав был почти полностью русский и звездный. В партии князя Игоря Ильдар Абдразаков, Кончаковна – Анита Рашвелишвили, Ярославна – Елена Стихова. За дирижерским пультом Филипп Жордан. Была выбрана классическая версия 1890 года (как известно, незаконченную оперу завершили друзья композитора, Н.Римский-Корсаков и А.Глазунов). Режиссером пригласили знаменитого австралийца Барри Коски (Barrie Kosky), интенданта Берлинской Комиче оперы . И по совместительству большого знатока русского репертуара: он поставил подряд сразу несколько классических опер русских композиторов на разных сценах мира (Чайковский, Мусоргский, Шостакович). «Князь Игорь» – его дебют в Парижской Опере. Одна из самых бурных премьер последнего времени в Opéra Bastille. «После трех с половиной часов чистого наслаждения для ушей и жести для глаз, – писал рецензент,- зал разразился шквалом аплодисментов для первых, бурей негодования для вторых». На премьере устроили овацию Филиппу Жордану и исполнителям, это был триумф Бородина. Коски встретили свистом. На третьем представлении, которое видела я, прием был абсолютно восторженный, аплодисментами встречали и отдельных солистов, и целые сцены, в финале – поток нескончаемых аплодисментов.

Удивительный спектакль. С одной стороны – весь набор общих мест, которыми режиссеры 21 века открывают исторические и легендарные сюжеты: солдаты в камуфляже и с автоматами, народ, как толпа беженцев, современные костюмы и весь антураж, кажется, намеренно неэстетичные. С другой – потрясающая работа с оперными певцами, как с актерами, которую раньше мы видели в основном у Дмитрия Чернякова. И совершенно необычная трактовка всего действа.

Опера Бородина, как известно, сочинена на сюжет из истории о неудачном походе русского князя и его дружины против половцев, как он описан в эпической поэме 12 века «Слово о полку Игореве».Коски исходил из установки, что ставить «Князя Игоря» как чисто русский сюжет невозможно, поскольку французская публика не знает историю, рассказанную у Бородина: нужно ее осовременить, чтобы позволить зрителю идентифицировать себя с персонажами. Конечно, зрители историю не знали. И многие рецензенты вообше считали « Слово « средневековой сказкой, но все же ждали русский колорит в соответствии с партитурой Бородина. В спектакле Коски нет ни русскости, ни колорита «народно-эпической оперы». А князь Игорь – не только не богатырь, вообще не герой: сломленный человек, снедаемый внутренней мукой, душевными страданиями. Наверное потому, что эту партию пел тот же Ильдар Абдразаков, что и Годунова, здесь больше от Пушкинского Бориса, чем от воина – витяза русского эпического сказа. Или от героя Достоевского, который должен искупить свою вину, и поможет ему на этом пути Женщина, – возлюбленная, сестра, которая всегда оказывается духовно сильнее. И потому никакого возврата к власти, к старому быть не может: князь Игорь уходит в конце вместе с Ярославной по бесконечной дороге в никуда.

В прологе, который без всякого оркестрового вступления открывает оперу, всю сцену занимает величественный собор из массивного золота. Вернее, стилизованный срез храма, как на иконах, внутри которого находится княжеский трон (сценография Руфуса Дидвисуса). Как в иконописном каноне золотой фон изолирует любое изображенное на нем событие от реальной жизни, так Игорь на троне изолирован от народа: луч прожектора освещает только князя, хор же погружен в темноту, мы слышим только голоса. Могучий хор пролога «Солнцу красному слава» (на подлинный текст из «Слова»), связанный с величественно-строгими напевами древних эпических песен, и рядом – совсем не пассионарный, негероического вида князь, в камуфляжных майке и штанах, который явно в разладе с самим собой, а потом и вовсе мечется в ужасе –вместо солнечного затмения в спектакле Коски знаком свыше становится черная кровь, которая вдруг сочится из тела Игоря. Но народ ждет своего спасителя (народ всегда исступленно ждет миссию, скажет потом Барри Коски), и князь принимает на себя эту роль вместе с полевой шинелью и всей воинской амуницией, которые приносят ему прислужники.

Второе действие, у князя Галицкого, брата Ярославны. На сцене – вилла с бассейном какого-нибудь олигарха или мафиози. Разгул челяди -солдатни, камуфляж и автоматы – « какая же современная опера без них », ядовито издевался парижский критик. Тщательно воссоздан бытовой колорит (вполне натуралистичный поросенок на вертеле, который жарит сам князь, а потом раздает куски своим дружкам, как бросают пищу псам). Галицкий – Дмитрий Ульянов, как и положено, вульгарен и вообще, мерзкий тип. Чтобы усилить его мерзость, хор девушек, которые пришли просить за подругу, заменен на монахинь: князь изнасиловал молодую монашку и продолжает жестоко глумиться над ней – нам явлена полуголое жалкое существо, в синяках и кровопотеках. Светлая Ярославна Елены Стихиной на этом фоне не просто чужая, она как будто из другого мира. Сцена Галицкого с сестрой сыграна с достоверностью психологического театра.

А потому финал звучит неожиданно. Потрясающие хоры бояр «Мужайся, княгиня», в которых сообщают о гибели войска Игорева и его пленении: бояре тот же народ в камуфляже, но вдруг посреди сугубо прозаической массы хористов серо-болотного цвета является символическая фигура в кроваво-красном: знак неминуемой беды, катастрофы, который прокладывает мостик к следующему действию.

Стан половцев представлен пыточным бункером из современного блокбастера – лампы дневного света, кровавые потеки на стенах. Встреча с Кончаковной – как галлюцинация князя Владимира после пыток: при поднятии занавеса мы видим его с пластиковым мешком на голове в окружении других пленников, вернее пленниц, в одинаковых серых одеждах, перепачканных кровью. И вот в его грезах является прекрасная Кончаковна, снимает мешок, дарит любовную негу. Словацкий тенор Павел Черноч и знаменитая грузинская меццо-сопрано Анита Рашвелишвили чудесно исполняют любовный дуэт, но он кажется слишком традиционно-условным в пространстве спектакля Барри Коски. Действие оживает, когда на сцене появляется Игорь.

![]()

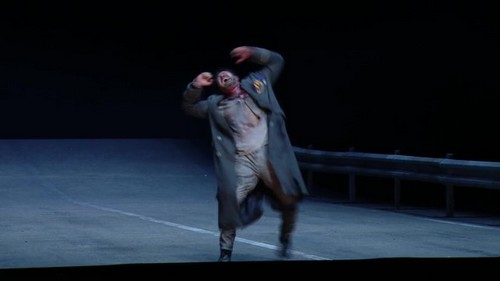

Он в такой же одежде, как и другие пленники, не входит – вползает на сцену, привязанный на длинной железной цепи. Ария «Ни сна, ни отдыха» перекликается по настроению с арией царя Бориса из оперы Мусоргского: только вместо кровавых мальчиков – бесславно погубленная рать. Вообще, Игорь у Ильдара Абдразакова по-настоящему трагический герой. Хан Кончак (Дмитрий Иващенко) – садист в красивой упаковке: пока устами этот вполне себе вальяжный господин в двойке осыпает князя уверениями в приязни, на деле жестоко издевается. То тушит об него сигарету, то бьет раненного Игоря по плечу, чтобы увидеть, как тот корчится от боли. Понятно, что и пленников пытает сам. Центральная сцена и акта, и всего спектакля – Половецкие пляски, каких мы еще не видели.

Здесь это такие ритуальные игрища вокруг смерти, заставляющие зрителй просто замирать от восторга (австрийский хореограф Отто Пихлер, Otto Pichler, постоянный соавтор Барри Коски). Начинает все средневековая пляска смерти, danse macabre, с постмодернистским отстранением – хоровод скелетов, но ярко разукрашенных, в стиле пэчворка,и оттого почти веселящих своим появлением.

Потом следуют колдовские пляски шаманов – вертящихся дервишей в цветных высоких чалмах. Вслед за ними на сцену влетают юноши в песьих намордниках, напоминающие египетского Сириуса, и девушки в ситцевых платьицах, но с головами демонов с бычьими рогами из театра Но – однако здесь они не страшные, а скорее забавные. Если в начале в Половецких плясках прочитывается типичный для Коски черный юмор, дальше действие усложняется, и становится ужe по-настоящему жутко.

Нагнетание темных сил и ритмов, безумие священной пляски все нарастало, словно разгул некой неподвластной стихии, сродни языческому ритуалу «Весны священной» (Коски и Пихлер сознательно ссылаются на Стравинского), в который вовлекаются все и вся, вплоть до апофеоза – исступленного, чудовищного, мощного танца наступающей жути.

После этого вряд ли стоило ждать торжества справедливости, любви или какой-то другой благодушный финал. Убрали весь третий акт в стане половцев – «французским зрителям это история все равно ни о чем не говорит», – объясняет Барри Коски. Но мне кажется, он лукавит. Тут дело в другом. После пляски смерти все эти перипетии в стане были излишни, как нет и не может здесь быть речи о женитьбе Владимира Игоревича и Кончаковны.

Дальше следует увертюра, немного искусственно заменившая оркестровый антракт перед последним действием. Но это дало возможность публике лишний раз выразить свое восхищение Филиппу Жордану: высвечивая мелодичность партитуры, дирижер в то же время сумел придать ей динамику и настоящий эпический размах.

И опять Коски предлагает довольно радикальное решение: вместе Путивля на фоне бескрайнего небесного свода пустой дорожный тракт, по которому бредет Ярославна-беженка с чемоданом и многочисленными баулами. Здесь на дороге и начинает она свой знаменитый Плач – и это одна из самых эмоционально сильных сцен в спектакле (вообще, Елена Стихова стала, по общему мнению, открытием этого «Князя Игоря», чистота и богатство ее тембра в сочетании с особой задушевностью и актерской выразительностью сделали ее Ярославну главной героиней в сердцах парижан).

Когда Ярославна уходит, на безлюдной дороге появляется князь Игорь. Именно в этом контексте особенно пронзительно звучит перемещенная сюда ария из третьего акта «Почему не пал я в бою». Потом, словно в горячечном бреду, поименно обращается он к невидимым князьям, объединяйтесь, спасите Русь, но ему отвечает тишина. И все вместе звучит как поминальное слово об усопших. В конце этой сцены он без сил падает на землю. И тут возникает вопрос: а сам то князь остался ли в живых? Вернулся ли на самом деле, вырвавшись из пыточных подвалов Кончака? Из четвертого действия, как его представил Коски, не очевидно. Возможно, он тоже возвращается из смерти, чтобы еще раз увидеть Путивль и встретить вновь возлюбленную свою Ярославну, как Призраки театра Но, которые возвращались на место своих страданий или любви. И все дальнейшее, как раз подчеркивает эту мысль. На дороге вновь появляется Ярославна, видит лежащего на земле без сознания князя, узнает его, – он как будто приходит в себя, но почти не смотрит на нее, и весь дальнейший любовный дуэт как будто только механически повторяет слова, и в конце, не выдержав, убегает. И она уходит вдогонку за ним. Больше мы их уже не увидим. Дорога – образ, традиционно связанный с необъятной Россией. Но она же – центральный атрибут японского театра, по ней обычно возвращается из небытия Призрак героя…

Однако, Барри Коски – не сказитель, поэтому дальше все приобретает карнавально-гротесковую окраску. У Бородина в начале и в конце оперы славят князя Игоря. В финале парижского спектакля на сцене остается разношерстная толпа беженцев, толпа, почти карнавальная, а князя как раз нет. От него на дороге осталась лишь пустая шинель. Сначала ее по очереди одевали Скуула и Ярошка (их куплеты в последнем действии низведены до скоморошьих), а потом – Овдур-Юродивый. Его-то и славит толпа. Страшный образ абсурдности судьбы, не соответствующий либретто Бородина, публика парижской премьеры не приняла. «К счастью, хор, певцы и оркестр одаривают нас настоящим эпическим дыханием и сильными ощущениями, которых мы ждали от этой оперы», – написала критик журнала La Revue du spectacle Кристина Дюк.

Crédit photo: © Agathe Poupeney, Opéra National de Paris