Странными путями бродят по свету истории вещей, истории произведений. Истории, не менее чудные, чем судьбы живых людей. Вот у Анатолия Васильева – еще с раннеперестроечных времен — пылилась на полке книжка —из тех первых, полупиратских-полуподпольных изданий, фальшивый маркиз де Сад: несколько глав из «Философии в будуаре», а к ним тут же подверстан небольшой роман «Тереза-философ». Издание предваряется довольно наивным «философским» предисловием, автор которого изо всех сил пытается доказать, что эротика – это вовсе не так уж скверно, что либертинаж – это прежде всего раскрепощение человеческой плоти, резвость и милота на лужайках и в кукольных домиках, а человеку вообще-то хочется побольше всяческой радости… Между тем, «Тереза» на самом деле – произведение совсем другого французского маркиза века Просвещения, Жана-Батиста Буайе д’Аржанса (Boyer d’Argens, 1703-1771), а уж порнография-то с эротикой связана весьма опосредованно и отдаленно, да и обретается она совсем в других пространствах, — пространствах холодного отчуждения, а зачастую и просто мучительной жестокости. Прибавим к этому русский перевод-пересказ, стеснительно смягчающий неловкие реалии (о подлинном словесном материале «Терезы» я имею теперь довольно ясное представление – к парижской постановке Васильева мне пришлось сделать ее буквальный перевод). Но как бы то ни было, сквозь убогую оболочку постсоветской книжки Васильев разглядел текст, позволивший ему создать на этой основе совсем иную вещь.

Странными путями бродят по свету истории вещей, истории произведений. Истории, не менее чудные, чем судьбы живых людей. Вот у Анатолия Васильева – еще с раннеперестроечных времен — пылилась на полке книжка —из тех первых, полупиратских-полуподпольных изданий, фальшивый маркиз де Сад: несколько глав из «Философии в будуаре», а к ним тут же подверстан небольшой роман «Тереза-философ». Издание предваряется довольно наивным «философским» предисловием, автор которого изо всех сил пытается доказать, что эротика – это вовсе не так уж скверно, что либертинаж – это прежде всего раскрепощение человеческой плоти, резвость и милота на лужайках и в кукольных домиках, а человеку вообще-то хочется побольше всяческой радости… Между тем, «Тереза» на самом деле – произведение совсем другого французского маркиза века Просвещения, Жана-Батиста Буайе д’Аржанса (Boyer d’Argens, 1703-1771), а уж порнография-то с эротикой связана весьма опосредованно и отдаленно, да и обретается она совсем в других пространствах, — пространствах холодного отчуждения, а зачастую и просто мучительной жестокости. Прибавим к этому русский перевод-пересказ, стеснительно смягчающий неловкие реалии (о подлинном словесном материале «Терезы» я имею теперь довольно ясное представление – к парижской постановке Васильева мне пришлось сделать ее буквальный перевод). Но как бы то ни было, сквозь убогую оболочку постсоветской книжки Васильев разглядел текст, позволивший ему создать на этой основе совсем иную вещь.

Ровно через год после триумфальных гастролей спектакля «Из путешествия Онегина», в том же знаменитом парижском Национальном театре «Одеон», на площадке ателье Бертье (Пресс-релиз спектакля), режиссер ставит «Терезу-философа» с двумя элитарно-авангардистскими звездами французского театра – Валери Древиль (Valérie Dréville) и Станисласом Норде (Stanislas Nordey). Ну, Валери-то нам всем прекрасно знакома: давняя ученица Васильева, как французы говорят, его «эмблематическая» актриса, актриса-фетиш. Она играла еще в памятном «Маскараде» в Комеди Франсэз, но, конечно, осталась в памяти прежде всего великой Медеей (моноспектакль «Médée-matériau» по Хайнеру Мюллеру был поставлен в Москве, но объехал, по меньшей мере, пол-Европы, был на фестивалях и в Авиньоне, и в Антверпене, и во Флоренции, и в Дельфах…) Станислас же имеет устойчивую репутацию актера интеллектуального, да он и сам ставит как режиссер, и работает как педагог с собственными учениками в театральной школе Ренна.

И вот вам пожалуйста – после тончайших духовных упражнений, после высоколобых постановок – порнография 18-го века, пусть и не Сад, но, скажем, автор того же круга, старший современник Сада, чья «Тереза» была в личной библиотеке знаменитого либертина (Сад даже специально отзывался о «Терезе»: «прелестное произведение,.. единственное, что указало нам настоящую цель, пусть и не достигнув ее до конца; уникальная вещь, в которой приятнейшим образом сплетаются сладострастие и нечестие, оно дает нам наконец-то истинное представление об образце книги, стоящей вне морали»). Вообще-то французские зрители и критики сочли чрезвычайно лестным внимание Васильева к веку Просвещения, — французское интеллектуальное сообщество до сих пор дружно гордится и своими картезианскими корнями, и – уж особенно – идеями энциклопедистов; куда ни кинь, всюду у них «либерте, эгалите, фратерните», уверенно водрузившиеся на всеобщем культе разума, на воцарившемся повсеместно материализме и атеизме секулярного общества. При всем обилии рецензий после «Терезы», пожалуй, только старейший театральный критик «Юманите» Жан-Пьер Леонардини с некоторым недоумением разглядел в работе режиссера ту крайнюю степень полемики с Просвещением, которая по идее должна была читаться зрителем как программный культурный манифест.

Поглядим теперь, каким боком вывернулась у Васильева эта книжка, — ну и что там было, в самом спектакле… Вообще-то, несмотря на свои довольно скромные притязания, «Тереза» для мировой культуры не прошла вовсе уж незамеченной. Ее с удовольствием поминали Лессинг, Ретиф де ля Бретон, Аполлинер, Морис Бланшо, —удивительно, но даже в «Игроке» Достоевского мы находим явную отсылку к этой повестушке, одновременно забавной и по-своему глубокой, непристойной и вполне метафизической, не оставляющей камня на камне от суеверий и предубеждений, но несущей и более существенный скрытый смысл. Буайе д’Аржанс сам был довольно видным мыслителем Просвещения; еще до выхода «Терезы» (1748) он опубликовал в 1737 году свою программную «Философию здравого смысла», которую приветствовал Вольтер и с которой позднее всерьез полемизировал Кант. Но – как это часто бывает с философами второго ряда – идеи, свойственные эпохе, оказываются у него несколько размытыми; они еще не имеют четких очертаний, не вписаны в единственно возможную ячейку, — а потому зачастую подсказывают нам довольно неожиданные повороты мысли. Это как бы невольное и вполне парадоксальное отрицание Просвещения одним из его вернейших рыцарей. «Дама Природа» оказывается здесь «существом воображаемым» или же «словом, лишенным смысла», а пантеистический Бог Терезы – своего рода отдаленная аватара Бога Спинозы – напротив, предстает некой реальной сущностью, находящейся по ту сторону добра и зла. Да что там, даже разум для героев книги не имеет ничего общего с чистым сознанием, с интеллектуальной интуицией энциклопедистов: в своей основе он тесно связан со страстью, окрашен самолюбием, гордостью, тщеславием… В этом смысле Буайе д’Аржанс – уже через голову Сада и в обход века Просвещения – оказывается куда ближе Шопенгауэру или, скажем, Ницше. Именно этот, чуть сдвинутый взгляд и помогает нам понять нечто очень важное в самом этом веке Просвещения: столько бы нам ни твердили на разные лады о его антиклерикализме и гуманизме, о широких взглядах, что не терпят суеверия, о борьбе с любыми формами установленной и застывшей религии, о нетерпимости ко всякому жесткому морализму, не стоит, однако же, терять из виду главное – этот пафосный и открыто проповедуемый либертинаж на деле означает полное отсутствие свободы. «В центре всего мироздания – человек», — ну, может быть, — только вот сам этот человечек понимается скорее как автомат, своего рода «человек-машина» Ламетри, заводная кукла, чьи желания и безудержные страсти на самом деле определяются механическим сложением чисто материальных стимулов. Как говорит сама Тереза, «согласование органов, расположение клеток, некое движение жидкостей в организме и создают все эти страсти, их напряжение и ту силу, с которой они нас потрясают; они-то и определяют нашу волю как в мельчайших, так и в величайших действиях нашей жизни».

Вот этот-то робот, искусно созданный, ловко скроенный, своего рода машинка для траханья, и становится настоящим героем порнографических приключений. Если нет свободы воли, если все предпределено первичными стимулами, а всякая причина неизменно влечет за собой следствие, — мы тут же оказываемся заброшены в леденящие сферы чисто порнографического наслаждения: нажал на кнопочку, получил удовольствие, нажал на кнопочку – получил, и еще раз, и еще… Это вселенская тоска феллиниевского Казановы, который в конце своего пути, когда весь механизм автоматической страсти уже раскрыт и обнажен до последней сути, до последней косточки женского кринолина, продолжает все так же яростно и озлобленно трахать свою последнюю, единственную, по-настоящему покорную и бездушную деревянную куклу.

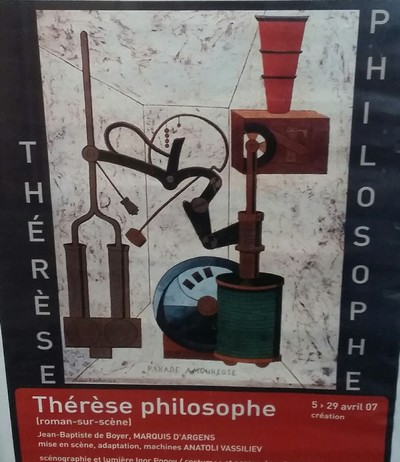

Человек, оставшийся без Бога, неизбежно остается и без своего ближнего, без того Другого, кого он мог бы любить, с кем мог бы хоть как-то соотноситься: я сам, человек, стою в центре мироздания, мне никто больше не нужен, – но это значит, что и экстазы, и наслаждения мои вполне автономны, они изначально несут на себе окраску авто-эротизма, имеют оттенок чисто мастурбационного упражнения. Афиша к спектаклю, выбранная Васильевым – это не какая-то галантная эротическая картинка, из тех, что предлагала пресс-служба «Одеона», а «Любовный парад» Франсиса Пикабиа, где ловко выписан сложный механизм с колесиками и шестеренками, неизменно стукающий в нужное место, погружающий клешни в сокровенный футлярчик…

Васильев, этот посторонний, этот иностранец, – со стороны, с отчаянием и болью наблюдающий поле такой знакомой ему и такой чуждой французской культуры… Он различает те соответствия и схождения, которые вовсе не очевидны, — и уж тем более не бросаются в глаза тем, кто остается внутри привычных стереотипов мысли. Наверное, только Васильев и был способен соединить этот безбожный 18-й век с эпохой дада и сюрреализма; и впрямь, поглядите, вот оно – начало века 20-го, сюрреализм с его страстью к перестановке, рекомбинации элементов, с повальным увлечением автоматическим письмом и составными картинками типа «Изысканного трупа», с его знаменитыми «машинами-холостяками» (machines célibataires) как отражением глубоко меланхоличной и одинокой страсти само-наслаждения, само-удовлетворения. Встряхивается калейдоскоп, мозаика элементов складывается в новую картинку, и колесики все крутятся, все крутятся… Когда вспоминаешь обо всех вариантах знаменитого «Большого стекла» Марселя Дюшана (“Le Grand Verre, ou La mariée mise à nu par les célibataires” — “Большое стекло, или Новобрачная, раздеваемая холостяками”), начинаешь невольно подозревать, что этот темный Бог пантеистов, — Бог, одновременно совпадающий с материей и растворенный в ней, — несет в себе опасную близость, опасный параллелизм со смутными безднами подсознания, откуда и всплывают все приходящие к нам идеи и образы. Небольшие гравюрки, которыми сопровождались первые издания «Терезы», эти довольно однообразные картинки с их комбинациями всевозможных поз, все эти автоматические ритурнели фигурок Вокансона, —как они до странности напоминают механизмы сна, те коллажи, которые упорно выстраивает для нас бессознательное («…некий психический автоматизм, который соответствует волнам сновидений, — то состояние, которое нам пока что трудно определить точнее» — Андре Бретон). Мы видим это и в спектакле: картинки наивные и бесстыдные, слова – вполне рассудительные и вместе с тем непристойные, — они встают перед нами с четкостью ловко слаженной грёзы. Господи, как смешно – прямо-таки до слез; и как же это бесконечно грустно – просто умереть со смеху…

Вот она – начальная картинка всего зрелища: куда-то на городскую площадь, в ярко освещенный васильевский мир, где с самого начала мы попадаем на странное и немного тревожное празднество, выкатывают огромную металлическую коробку. Когда служанка (Ambre Kahan) открывает дверцу, мы видим сидящую в кресле Валери Древиль; слева от нее – фаллическая конструкция, более всего напоминающая гигантский наконечник от эмалированного душа, сзади дверь и приставная красная лестница, ведущая на верхний ярус. (Надо сказать, что основная сценографическая идея спектакля уже лет двадцать существовала для Анатолия Васильева и его художника, Игоря Попова, как некий поп-артовский образ, совсем не обязательно привязанный к конкретному тексту; когда-то они вместе даже делали предварительный макет самой инсталляции). Валери, одетая как одалиска, как жрица в храме любви – в чешуйчатое, сплетенное из мелких треугольников металлическое платье с кринолином, бледная и полупрозрачная, начинает историю своей Терезы. Она будет играть всех женских персонажей из девичьего дневника: преданную послушницу Эрадис, богатую вдову-аристократку госпожу С., старую греховодницу, куртизанку Буа-Лорье, — ну и, конечно же, саму Терезу, проходящую свой «роман воспитания», свою жизненную историю. Как, впрочем, и Станислас Норде, который сыграет развратного монаха, отца Диррага, свободомыслящего либертина аббата Т. и, наконец, графа – возлюбленного Терезы. Играет живая музыка (композитор и музыкант Камиль Чалаев, уже работавший с Васильевым и в «Маскараде», и в «Амфитрионе» в Комеди Франсэз); он тут же, на сцене, этот музыкант на площади, каждый раз заново, чуть по-иному сопровождающий все ту же историю. Под органное звучание старинной фисгармонии Тереза начинает свою повесть. Эта девушка, вечный подросток, подглядывающая, любопытствующая, легким шагом проходящая через самые странные приключения, испытующая всё и самое себя до последней крайности, — и чудесным образом приходящая к финалу девственницей. Испорченная школьница, бледная нимфетка в ритуальном наряде, готовая ко всему, уже готовая к жертвоприношению…

Шелестят страницы дневника, металлическая коробка раскрывается, как книга, а Тереза все продолжает рассказывать нам о своем путешествии в самое сердце женской чувственности, обо всех удивительных переходах, неожиданных сопряжениях и, наконец, о чудесном спасении. Ее голос звучит странными каденциями — это знаменитая вербальная техника Васильева, — кто слышал, никогда не забудет: ритм слов отзывается в нас как нервное биение сердца, как темная волна, что снова и снова накатывает, ударяясь в берег, он стучит неумолимо — как пульсация безудержной страсти. Низкий регистр, «утвердительная» васильевская интонация, — нам говорят о последних постыдных тайнах, о философских наблюдениях, о любовных перепалках или самолюбивых битвах желания. Сами слова тут живут отдельно от нас, осязаемо соприкасаются… Как когда-то хотелось Жану Жене, они трутся друг о друга, и дерутся между собой, и занимаются любовью. Это речь, которая сказывается сама собою, которая не просто передает некую историю, но и строит ее тут же, на наших глазах – из самодостаточных слов, где внутри каждого – свой собственный энергетический заряд. Васильев по-своему обошелся с французским языком: пропадают даже знаменитые liaisons – фонетические связки, позволяющие словам плавно перетекать друг в друга; тут каждое слово существует отдельно, оно значимо по-своему и по-своему же себя утверждает. Как ни странно, эта техника артикуляции создает и особый, «архаизирующий» эффект – восприятие чуть остраняется и сложный, витиеватый письменный текст 18-го века приметно отделяется от разговорного языка повседневной жизни, — он как бы приподымается на пуанты и становится более выпуклым. Собственно, вся предварительная работа и состояла в умении заставить текст вот так проговаривать самого себя, все репетиции проходили в классе; Васильев же продолжал твердить: на сцене, в движении, я все соберу в несколько дней, это не проблема, но текст должен прежде всего выстроиться изнутри, — только тогда энергетика речи и создаст для нас содержание действия, раскроет истинный смысл всего приключения.

Валери во всех своих ипостасях заключена в змеиную оболочку того же металлического платья, а Станислас – от одного акта к другому — гордо являлся все в новых и новых пестрых одеяниях. Художник по костюмам, венгр Чаба Антал (Csaba Antal), сочинял мужские камзолы из старинных восточных тканей, выловленных на парижских блошиных рынках: это не новенькие, только что сшитые псевдоисторические костюмы, которыми обычно оперирует театр; за каждой фактурой, за каждым отворотом и лоскутком угадывается некая прежняя жизнь, своя история и свои давние страсти.

И наконец, совершенно конкретное воплощение той эротической механики, что на протяжении всего спектакля работает как упражнение, обучение, в конечном счете – как инициация и испытание, предваряющие саму финальное открытие. Партнеры говорят, говорят, все более возбуждаясь, все более отдаваясь бесстыдной стихии речи, но в пароксизме страсти за них вздрагивают и бьются машины, механизмы… Васильев придумал безумно смешные «любовные автоматы» – они собраны из случайных деталей или же сконструированы заново. Осязаемая метафора, живое воплощение доведенных до своего логического предела идей 18-го века – или же безумных фантазий сюра и дада… Вот конструкция из воротов, шестеренок и колес на подставке, — сквозь нее будет двигаться «веревка святого Франциска» нашего беспутного монаха. Сам он тяжело дышит, обливается потом, это тяжелая работа — вперед-назад, вперед-назад продергивается корабельный канат, пока и юная послушница не закричит от неземного наслаждения: вот они, небесные врата, что наконец-то разверзлись!.. Вот маленький итальянский театрик на повозочке, аббат С. раздергивает занавески – а вся сцена занята резиновой надувной куклой с формами женщин Ботеро. Когда старательная ученица ножницами обрезает затычки в самых интересных местах, кукла начинает ритмично насвистывать свои мелодии… Вот женщина-метроном – пока она мерно покачивается, в причинном месте нежно распускается бархатистая роза…

Все эти машины, придуманные Васильевым, прекрасно существовали и функционировали в спектакле. Ему хотелось еще – и это был центральный образ, то, на чем держался весь визуальный смысловой переход – чтобы в какой-то момент Валери, скинувшая свое металлическое платье, залезла наконец на этот громадный фаллос и начала бить по нему молотком. Техники «Одеона» так и не смогли добиться, чтобы вся машинерия работала, картинка была смазана, – но у меня до сих пор перед глазами так и стоит голая Тереза, эта потерявшая терпение ученица, — на самом верху, в противогазе, в кошках электрика на ногах она стучит по упрямому механизму, который начинает вдруг извергаться спермой. Гигантская эякуляция, сама Тереза скрывается в облаках пены, — чтобы выйти оттуда иной, обновленной и успокоенной.

Начинается четвертый акт – и только сейчас мы видим оборотную сторону всей истории. На самом деле, это путь восхождения человеческой души, все те несоразмерные усилия, что нам приходится прикладывать, чтобы выйти к совсем иным берегам… Служанка выносит ведра и щетки, она начинает отмывать фреску, которая спрятана под толстым слоем известки на стене нашей коробки-книги. Мы видим: это Боттичелли, Венера и Марс, под синим небом, откуда летит нацеленная в них стрела любви. Только теперь нам внятен язык прежних испытаний, только так приходит истинная инициация: если есть тут какая-то тайна, то она в том, чтобы уметь предлагать, уметь отдаваться, короче – любить. Любовь как оборотная сторона свободной воли, любовь как способность к выбору. Только такая любовь открывает путь восхождения, о котором говорит Диотима в «Пире» Платона. Лестница, по которой нужно взобраться, да она тут была с самого начала, – та лестница, которая ведет от прекрасных тел к прекрасным душам, и выше, выше, еще выше – поднимаясь к Прекрасному самому по себе, к пламени истинного желания как отражения жажды бессмертия, к сияющему и ослепительному лику Духа. Мелкие шалости, повороты и повторения абсурдных механических игр, — только теперь они перестают пугать нас, только теперь они становятся смешными и по-своему трогательными: если Эрот указывает путь и волей-неволей, за шиворот тащит нас в жизнь духа…

И только любовь дает нам истинную парадигму творчества: способность порождать в прекрасном. Подлинный эротизм предстает здесь как модель самого искусства. Наша героиня, эта странная зверушка, которая все видела, все испытала, остается нетронутой, к ней ничто не пристает, не пачкает, она проходит как нож сквозь все невероятные приключения телесной механики – она остается девственной, чтобы отдать себя наконец — вполне свободно — своему единственному возлюбленному… Это девственность, которая не существует заранее как физическая данность, — нет, она конструируется постепенно, в мучительном художественном усилии: это невинность, которой постепенно обучаешься. На крыше коробки играет все тот же одинокий музыкант в мешковатом, не по размеру фраке, надетом поверх рабочей спецовки. Не просто скрипач на крыше, с ним там, наверху, на этом шатком основании, огромный контрабас, — вариации на тему Баха как вечный комментарий к человеческой истории внизу.