17 октября-9 ноября 2015 – Opéra Bastille; 24 мая -17 июня –Teatro Real, Madrid

Самый ожидаемый спектакль начала сезона – незаконченная опера Арнольда Шенберга « Моисей и Арон »(1932-1950) в постановке Ромео Кастеллуччи. Это дебют самого знаменитого европейского авангардиста на сцене Парижской Оперы. Композитор, переживавший библейский сюжет как глубоко личный, сам же написал либретто, в котором пытался ответить на вопросы о сущности Бога и человека через историю двух братьев, Арона и Моисея. У оперы Шенберга репутация одного из самых сложных произведений для сценической интерепретации, но тут следует подчеркнуть насколько ее тематика (вспомним такие работы Кастеллуччи, как « Go Down,Moses » или « Лик Сына Божьего ») и сам метод построения музыкальной партитуры – додекафония – изначально совпадают с поисками режиссера. Оркестром руководит швейцарский дирижер Филипп Жордан (Philippe Jordan), музыкальный директор Парижской Оперы. Постановка оперы «Моисей и Арон», наверное, самый совершенный опыт Ромео Кастеллуччи последних лет. Успех грандиозный, несмотря на то, что итальянский режиссер представил произведение сложное, парадоксальное. Здесь сошлись его опыты разных лет. Связь мысли, слова и Образа, проблематика, поставленная в центр оперы Шенбергом, волнует и самого Кастеллучи. И тема Моисея, поиски в области сакральности языка, возможность представить, воплотить на сцене непредставимое. (Размышления о языке, которыми буквально одержим в последние годы Кастеллуччи, привели к созданию искусственного языка усопших, который он показал в Москве в экпериментальной работе «Человеческое использование человеческих существ»).

Внутри самой оперы мысль Кастеллуччи развивается парадоксально, не следуя ни за Ветхим Заветом, ни за размышлениями самого композитора, написавшего либретто.

Теологическая технология против телесной полноты жизни

В прологе, где речь идет о явлении Моисею Бога в Купине Неопалимой, эта последняя представлена бобинами катушечного магнитофона посреди сцены, закрытой белой вуалью. Потом за белой вуалью сквозь марево начинают проступать контуры людей, подвижная белая масса в облаке из тюля (костюмы, свет и сценография тоже от Ромео Кастеллуччи), видимая и невидимая одновременно. Ощущение нематериальной сущности, почти видение. И все это очень красиво.

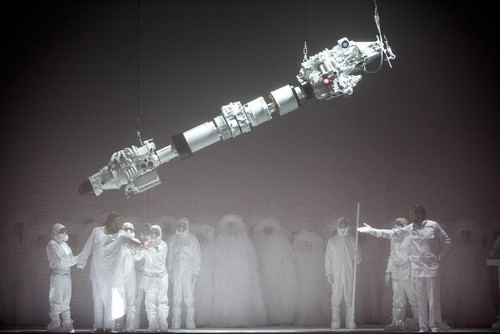

Вспоминая миссию, возложенную на него Всевышним, Моисей накручивает на запястье метры магнитной ленты. Посох Моисея, который он являет народу Израиля, как доказательство своей божественной миссии, обозначен спускающимся на сцену управляемым двигателем – своего рода робот из «Войны миров». Все, что связано с богом, представлено механикой, сложной аппаратурой. (Вспомним, что в спектакле «Go Down,Moses», который теперь читается как первое приближение к теме, образ Купины тоже был связан с механическим процессом: раскруткой гигантской турбины).

Белая пелена, закрывающая сцену в первой части- это разряженный воздух чистой мысли и чистый лист бумаги. На котором проступает слово. Слова. Сначала замедленно, потом быстро-быстро, как на сломанном табло. Как будто акт рождения слова и акт явления Всевышнего Моисею совпадают. Подчеркнув креативную роль языка ( « В начале было слово »), Кастеллуччи в дальнейшем к ней не возвращается, как будто в механике креативности что-то сломалось. Неправильно думать, что только Арон ошибается. Обычно, опера трактуется как супрематия мысли, высокой идеи (Моисей) над словесами бойкого Арона. По Кастеллуччи, оба, и сомневающийся мыслитель Моисей, и деятельный Арон, – жертвы теологической машины. Замысел режиссера на сцене Парижской Оперы великолепно воплотили немецкий бас-баритон Томас Иоганнес Майер и английский тенор Джон Грахам Халл -Арон. Вопреки традиции, братья поставлены на одни уровень – в ариях Арона тот же серьез, та же страстность, что и у Моисея, хоть и выраженная музыкально в другом, более кантиленном характере пения. Третьим персонажем оперы, если не главным, становится Хор – народ Израиля в исполнении Хора Парижской Оперы. 80 хористов, которые разыгрывают сложное действо Кастеллуччи, потрясают глубиной и красотой звучания.

Первая часть вся в белом. Но к концу этой первой части посредине белого марева приоткрывается узкая полоска пространства (как на картинах любимого Кастеллуччи Марка Ротко), внутри которой мы явственно видим пластический орнамент из обнаженных тел безупречных пропорций. Потом все исчезнут за сценой, кроме одной обнаженной – она в прямом сымсле слова выпадет на сцену, словно открывая другую главу.

Во второй части пространство как бы выталкивает народ- Хор в реальность жизни. Из абстрактного мира идей, из метафизического пространства в реальность. Когда спадет вуаль, загадочное марево исчезнет, мы увидим реальных людей, причем все участники хора одеты в обычные белые блузы и брюки. Когда спадет вуаль, на сцену мощно вторгается черный цвет. Центр второй части по Шенбергу – разнузданные пляски, оргия вокруг Золотого Тельца и жертвоприношения обнаженных девственнниц. Кастеллуччи решает эту сцену иначе. Оргии нет. Девственниц обнаженных тоже. Есть черная жидкость, которая вылившись изначально из посоха Арона, потом постенно зальет всю сцену, образую огромное черное пятно. «Черное пятно, – объясняет режисссер,- это его, Арона способ вернуться к телесности. Белое неорганизованное людское марево как бы принимает реальную форму телесную, погружаясь в черную жидкость[1]». «Нужны Боги, близкие вашей жизни. Я верну их вам», -поет Арон. И дальше на сцене идет процесс приобщения черному: сначала Арон сам обливается черной краской, что соответствует появлению живого быка на сцене. Место оргии с реками жертвенной крови занимает скупой ритуал приобщения черному пятну – подобну крещению в водах Иордана, хористы по одному появляются на сцене и заходят в воду, исчезая в узкой полоске бассейна, и выходят оттуда уже покрытые черной жидкостью. Потом появляется плотная масса людей, залитых черной краской.

Жертвоприношение девственниц тоже совершается через омовение черной жидкостью. Тогда как над сценой парит работающий Двигатель со своими вращающимися колесиками-винтаками( Бог-машина). Из него извлекают другой, поменьше, нечто вроде космического зонда с красным оком, и окунают тоже в водный проем. Появляется Идол с африканской маской вместо лица, и телом из магнитной пленки катушечного магнитофона. Той самой, что Моисей накручивал на руку, упоминая о присутсвии Всевышнего. Статисты размазывают швабрами черную краску по сцене. «Именно благодаря этому темному пятну тело становится видимым в белом пространстве. Конечно, пятно – это хаос, но одновремнено жизненная энергия, которая идет от тельца». Именно поэтому для Кастеллуччи важно было реальное присутствие на сцене настоящего животного, с его весом (около полутора тонн), мощью, противостоящей абстрактному миру идей. Этот бык, которого несколько месяцев приучали слушать музыку Шенберга, заставил течь реки чернил до премьеры, прежде всего своим чрезмерным гонораром – 5 тысяч евро за выход. Но после спектакля стало очевидно, что просто муляж или изображение тельца для Кастеллуччи не подходило. Только так – через телесность и грех возможно для человека участие в божественных энергиях.

Не было бы греха, не было бы и Закона

В отличие от Библии и либретто, написанного композитором, по Кастеллуччи «Арон создал Тельца, чтобы связать народ Израиля с вещным миром, вместо непонятного мира абстрактных идей. « Черный цвет, пятно, подобно негативу в фотографии, выявляет телесность, – объясняет режиссер.- Это откровение человеческого тела, которое существует и нуждается в жизни, со всеми присущими материальной телесности противоречиями. Черное пятно- это человеческая жизнь. Есть две материи: одна негибкость, геометрия, брутальная сила закона. Там, где машина, всегда есть присутствие Бога. Это я называю теологической технологией: своего рода ротативный двигатель, способный рождать слова. Во втором акте появляется контрапункт – животное, зверь, нет языка, только телесность, требование живого, который не существует для Моисея, знающего только идею. Финальная фраза Моисея «О слово, слово, тебя мне недостает» становится не открытыми вратами к земле обетованной, но выходом в пустоту, в пустыню. Это молчание Бога. Для самого композитора история сыграла основополагающую роль в невозможности закончить третий акт. Евреи в концентрационных лагерях задавались этим же вопросом: где же Бог? То есть это не Моисей пропал на Синае для народа. Это сам Бог. И больше нет слов. Потому что слово больше ничего не объясняет, оно лишилось смысла. Язык, как пустыня, в которой мы затерялись. Меня всегда волновала эта ампутация третьего акта. Все, весь смысл оперы для меня именно в этой ране. В отсутствии. Хотят тему отсутствия каждый трактует по-своему. И нужно сохранить это состояние остановки перед бездной. Это связано с нашей сегодняшней судьбой – никакой земли обетованной не будет». В последней сцене появляется картинка высокогорных Альп. Она соответствует гипертрофированной вере Моисея в мир чистой мысли, абстрактной идеи: холод, контроль, вершины разряженного воздуха. «Никто не может поддержать позицию Моисея. Он смотрит все время слишком высоко. Как будто совсем не знает природы человека. Арон занимает его место, чтобы реально организовать строй жизни (народ все время ропщет, зачем ты вывел нас в пустыню, даже при фараоне было нам лучше), сделать возможной цивилизацию. Даже если она варварская, народ по меньшей мере ощущает себя в ней живым. Когда Моисей возвращается после 40- дневного стояния на Синае, он справшивает брата: «Что ты сотворил, Арон?». Тот отвечает: «То, что ты мне поручил. Я ничего не менял». То есть именно Арон открывает Закон, благодаря этому пятну человечности и греха… Не было бы греха, не было бы и Закона. Именно благодаря человеческой природе, человеческой слабости, появляется Закон. Там, где есть наша человеческая телесность, человеческое пятно, будет необходим закон. Так Арон открывает письменность. Потому что первая форма письменности, это Закон».

В этом смысле, черная краска греха может прочитываться как чернила, из которых суждено родиться слову. Арон призывает брата любить живой народ, а не отвлеченную идею, как бы она не была возвышенна. В финале Моисей не победителем, знающим истину, спускает с горы Синайской, но полным сомнения. Высокомерный горный массив опадает в одночасье, Моисей останавливается перед пустотой, собственными руками наглухо закрывая опустившуюся на сцену черную вуаль.

Остается добавить, что дирижер Филипп Жордан придает партитуре, которую часто считают холодной, умозрительной, эмоциональность, мощнейшую энергию хорального гимна.

[1] Здесь и далее цитируется интервью Ромео Кастеллуччи газете «Libération »

Crédit photos: Bernd Uhlig