6 октября -4 декабря 2015 – 3 Grafton Street, London

В Лондоне, в галерее 3 Grafton Street, открылась первая с 1989 года выставка знаменитого российского художника Эрика Булатова. Выставку « BOT » курируют Филип де Пюри и Кася Кульзик. На ней представлены 30 работ последнего времени, живопись и рисунки.

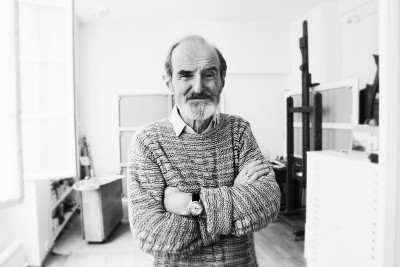

В этой связи публикуем интервью, которое дал нашему корреспонденту Э.Булатов.

Антон Козлов-Майр. До 1989 года художники нонконформисты имели в России определенный авторитет, ведь так? Но после перемен в стране современное искусство в России растворилось. Сейчас это часто – неприятие и враждебность по отношению к современному искусству. Встречались ли вы с такой тенденцией и как бы вы ее объяснили?

Эрик Булатов. Я действительно вижу определенную реакцию. Сначала имело место сильное любопытство к запрещенному прежде. Но оно быстро сменилось разочарованием. Скверно делались выставки, к настоящим произведениям искусства подмешивались иной раз просто-напросто хулиганские поступки. Это действительно возмущает людей, я это понимаю. И вот эта граница между искусством и поведением в жизни,в искусстве, расшаталась в сознании русских людей. Что, безусловно, сильно подорвало авторитет современного искусства в России. Кроме того, бытует мнение о том, что современные художники не умеют рисовать, а вот те, что раньше были, умели. В Москве открылся недавно музей реалистического искусства, где частное лицо покупает и выставляет произведения средней руки. Так что есть теперь альтернатива – и то, и то.

У вас нет ощущения, что средний русский зритель любит китч ?

Понятие китч многослойное, под ним можно понимать разные вещи. С одной стороны – это что-то анонимное, народное, в крайней форме. А с другой стороны, китч – это взгляд на искусство со стороны определенных норм и правил: полагается быть таким, таким и таким. Это тоже китч, скверный и смертоносный китч. Есть красивое и некрасивое, правильное и неправильное, то есть все должно быть по стандарту. Что вы подразумеваете под китчем, говоря, что русские любят китч?

Я имею в виду второй тип, когда все должно быть по правилам, понятно и доступно.

Дело в том, что, конечно, люди, которые начинают разбираться в искусстве после выброшенных лет большевизма – не те, что зрители в Европе. Разница налицо. Поэтому нужно воспитывать этого зрителя, но не оскорблять его, не унижать. Это очень деликатное дело. Воспитывать нужно на достойных произведениях, а не подсовывать неискушенному зрителю, простите мне грубость, дерьмо, выдавая его за современное искусство. Неправильное формирование культурного сознания российского зрителя,к сожалению, имеет место в настоящее время. С другой стороны, среди обеспеченных русских людей есть многие, кто любит и серьезно старается разобраться в искусстве. Они могли бы образовать внутренний рынок, но тут уже вмешивается политическая ситуация.

В каком смысле?

Боязнь вкладывать деньги в то, что на месте, в России. Люди не уверены в завтрашнем дне, не уверены в постоянстве и надежности законов, в надежности своих прав человеческих. Поэтому стараются вывозить деньги из России, не вкладывать там.

Вы и ваши друзья, такие, как Илья Кабаков, покойный ныне Олег Васильев сформировались и стали художниками в эпоху социализма. Тем не менее вы смогли реализоваться в творческом плане, создать свой стиль и преуспеть. Вам подражают, и не только в России… У вас были подпольные выставки, бульдозерные, была острота в творчестве. И были люди, которые вас покупали, и не только иностранцы…

Надо отметить, что у каждого из нас была индивидуальная судьба. Невозможно всех обобщить, сказав, что, мол, было так или эдак. Меня не покупали, никогда, никто в России. Меня покупали только иностранцы. И никто меня не знал в России, и никому не было интересно то, что я делал. Даже среди тех моих друзей, кто приходил ко мне на выставки. А вот когда стали появляться иностранные специалисты, когда мои работы были репродуцированы на Западе, то тогда стала приходить ко мне известность и в России. Такая необычная судьба. Я стал известен в России только благодаря тому, что у меня уже были выставки в Европе и в Америке.

Сегодня современное искусство востребовано в России?

Сегодня – сложный момент. Все разъехалось. И нет никаких критериев. Пока новое искусство не смогло себя доказать как что-то авторитетное. И это не только вина зрителей, но и вина самого искусства. Настоящее время трудно определить, так как оно переходное от одной очень ярко выраженной эпохи к другой.

Вы когда-то сказали, что искусство произрастает из ремесла….

Да-да. Но я знаю, что есть противоположная точка зрения, которой как раз придерживается европейская и американская система образования: что ремесло мешает реализации индивидуальности, заставляет быть безликим. И тут есть свои резоны. Но если отказаться от ремесла, то открывается другая проблема. Ведь если развиваются индивидуальные потребности и наклонности в искусстве, а нет рук, то как их выразить? С такой ситуацией я столкнулся лично. Мне пришлось преподавать в Швейцарии в художественном институте. Там у ребят в распоряжении были колоссальные технические возможности, но рисовать с натуры, просто рисовать, не нужно было и никто не умел. Конечно, в любой системе будут проблемы. Человек может остаться и просто ремесленником. Но если у него достаточно сильный внутренний импульс, если есть потребность что-то сказать, то она реализуется. И она реализуется во многом благодаря тому, что у него есть инструмент, есть руки. Поэтому я считаю, что такая система образования лучше. Просто потому, что если человек серьезно работает с натуры несколько лет, то он обязательно чему-нибудь научится. Для этого требуются умные педагоги, не ремесленные педагоги, а художники, которые одновременно бы подпитывали и творческий потенциал ученика. Хотя и тут есть риск получения ученика – клона сильного педагога. Это тоже никому не нужно. Везде есть опасности, при любом способе преподавания. Но все-таки, мне кажется, академический способ преподавания, плюс качественные педагоги – это лучший вариант. У меня были средненькие педагоги, которые сами не умели рисовать. В лучшем случае они не мешали. Зависело все от того, насколько сам студент хочет быть художником. Для большинства это было не нужно, нужна лишь была справка об окончании института. И такие становились ремесленниками средней руки, выполнявшими заказы на требуемом уровне. Поэтому художниками по-настоящему почти никто не становился. Мне лично повезло повстречать двух замечальных художников – Фаворского и Фалька, преподававших в нашем институте, с которыми у меня сложились личные отношения. Что меня и спасло, как я считаю.

Как долго вы с ними общались?

С Фальком мы познакомились в 1952 году, Сталин был еще жив. И общались до 1958 года.

Можно сказать, что преемственность между Фаворским, Фальком и вами существует?

Безусловно. Какой-то период моего образования я был под влиянием Фалька. От него у меня понимание и любовь к французскому искусству. А Фаворский влиял на меня всю мою жизнь и влияет до сих пор. Влияет как философ искусства, как теоретик, он сформировал мою голову, научил меня понимать искусство. Хотя то, что я делаю, не напоминает ни Фалька, ни Фаворского, но преемственность очевидна. Не обязательно преемственность должна выражаться в похожести. Она присуствует в сознании.

Вы много использовали в ваших работах стихи, в частности, Всеволода Некрасова…

Это мой любимый поэт!

Как на вас повлияла поэзия?

Со словом многие работали. Но я работал со словом совершенно по-другому. Кабаков и Пивоваров в сущности делали что-то среднее между литературой и художественным искусством. Было не совсем понятно: были это тексты, которые иллюстрируются изображением, или изображение, которое поясняется текстом. Потому что изображения без текстов были не понятны сами по себе, а тексты тоже не были литературой. Меня эта сторона дела никогда не интересовала. Я считал, что визуальный ряд в изобразительном искусстве должен был сам на себе держаться и сам себя держать. Иначе изображение превращается в иллюстрацию. Меня интересовало слово в том смысле, что даже слово может быть рассмотрено с точки зрения изобразительного искусства. Не с точки зрения литературы, то есть смысла, а как предмет, имеющий право на свой визуальный образ. Важно было, чтобы это было не написанное на бумаге слово,а слово, которое мы говорим, которое в воздухе, в пространстве между нашим сознанием и внешним миром. И я его могу рассматривать как посредника между картиной и мной и моим сознанием: слово, которое не в полне в картине, и не вполне в моем сознании. Вот это движение слова, характер движения в отношении к пространству картины и другим элементам, которые находятся в картине, – все это и было сюжетом и содержанием картины каждый раз. Например, картина «Иду»: в ней содержание – это как раз движение сквозь изображение, возможность нашего движения сквозь картину. Можно не понимать смысла слов, но от того, как они двужутся, становится понятен смысл картины. Таким образом, в моих картинах со словами первым делом должен восприниматься пространственный образ, а смысл идет вторым планом. Мне кажется, в этом смысле мои картины легче воспринимаются иностранцами. Особенно в советских картинах слова были так заряжены социальным характером, что сразу воспринимался их смысл. И картина оказывалась неувиденной за политическим аспектом и непонятой тем, кто знал смысл слова. Поэтому мне так были близки слова Всеволода Некрасова, горячие слова, которые произносишь как свои, как произносимые. Мне в картинах важны были слова, как визуальный образ, но образ звучащий. Это мой принцип работы со словом. Мне кажется, кроме меня в русском искусстве таким образом со словом не работали. Из американцев мне наиболее близок художник Эд Руша. Это, собственно, единственный художник, с которым я чувствую близость. Хотя у меня нет серьезного к нему отношения, так как я знаю его достаточно мало.

Когда я первый раз увидел репродукцию вашей работы «Улица Красикова», меня поразило в ней ощущение пространства. У вас в картинах очень много пространства…

Для меня пространство – самое главное. Взаимодействие двух начал, пространства и плоскости, – в сущности основа картины.

И когда появляются слова в картине, возникает некое напряжение, конфликт между текстами и пространством?

Это очень важно. Конфликт не только может быть, а и есть, и является решающим в смысле картины. Например, картина «Слава КПСС»: в сущности, в ней две картины; первая – это небо с облаками, а вторая – огромные красные буквы, занимающие всю поверхность картины. И тут важно, что мы не можем сразу увидеть одно и другое. Все основано на свойстве нашего глаза, который находится всегда в движении, и мы на самом деле пространство в целом никогда не видим, мы видим его по частям. Наш взгляд с фотографическим не соотносится. Но поскольку глаз находится в движении, то он сводит эти фрагменты и мы воспринимает пространство как нечто единое, воспринимаем головой. На этом я и строил свои картины. Потому что одновременно увидеть агрессивные красные буквы и нежно-голубое небо невозможно, либо акцент на буквы, либо зритель перемещается за них, чтобы рассмотреть небо. Буквы написаны на поверхности картины, прямо на плоскости, и они адресуются прямо к нам. А небо,наоборот, оказывается по ту сторону плоскости и оказывается пространством, направленным в глубину. Таким образом, получается как бы два пространства: пространство букв и глубокое пространство неба, разделенных плоскостью между собой. Поэтому эти буквы из политических лозунгов превращаются в систему запрета, они нас не пускают в глубь, в это небо, которое является в сущности образом свободы. Поэтому смысл картины состоит в противостоянии букв и пространственного соотношения. И такое пространственное противостояние, не обязательно смысловое, у меня обязательно в картинах происходит. Возьмем сравнительно недавно сделанную картину «Вверх-вниз». Это два ряда букв: «вверх» – это удаляющиеся белые буквы, и справа, «вниз» – подающие черные буквы. Здесь две перспективы: на белые буквы мы как бы смотрим сверху, а на черные – снизу. Точно так же мы одновременно не видим эти буквы, так как контраст черного и белого слишком велик. Тут опять же конфликт очевиден. Для моих картин такой конфликт необходим.

Полагаю, что во всякой хорошей картине есть напряжение…

Конечно, иначе получается бессодержательная вещь, чисто декоративная…

Наверное, это китч и есть?

Говоря о дурном натуралистическом китче, вроде нашего Шилова, где предметы «как живые», натуральные, можно прямо их потрогать руками; или как Лактионов: кроме его картины удачной «Письмо с фронта», он был таким явным натуралистом, – для художников китча пространство не существует. Пространство для них – это отсуствие предмета. Поэтому получается, что эти предметы вылезают из картины, и художник старается, чтобы они вылезли, чтобы преодолеть плоскость. И получается дикая вещь: можно обмануть глаз. Предметы вываливаются из картины как живые мертвые муляжи. А картина рушится без них. Глаз должен скакать с предмета на предмет в полной растерянности, потому что там ни воздуха, ни жизни нет. А есть лишь набор натуральных предметов.

Как вы думаете, ваше поколение вывело русское искусство на какой-то новый международный уровень?

К сожалению, это не так. Мое поколение не справилось с этой задачей. Есть несколько имен, они состоялись как художники интернациональные, но к русскому искусству это не относится. Это личный успех двух-трех художников. По отношению же к русскому искусству распространенно мнение, что его нет. Нет и все. Есть русская литература, есть русский театр, музыка, балет, а вот изобразительного искусства нет. Был момент в 20 годы – наш авангард. Но это был просто французский десант, французское вмешательство. В 19-м веке в искусстве Россия была немецкой провинцией. Потом – французское влияние. Потом расправились с этим десантом, пересажали всех, и кончилось все…Я же считаю, что вся эта конструкция изначальна лжива, все это ерунда и ошибочно. И русское искусство 19-го века не было германской колонией, это было русское искусство. Наши авангардисты учились у французских, но то, что они делали, – это было совершенно другое. Эта конструкция, к сожалению, была принята в Европе, и с ней пока ничего не было сделано.

Это связано с развитием рынка – или это просто непонимание?

-Непонимание, и оно связано с нашей многолетней изоляцией, с тем, что сталинское и советское искусство действительно было несколько провинциальным… Да много есть причин. И тут во многом виноваты мы сами, потому что те выставки авангардного искусства, которые делались в Европе, делались так скверно, что только могли навредить. Так же как и понятие отсуствия русского изобразительного искусства ложится виной на наших теоретиков и искусствоведов. Они должны бы были обообщить в научных трудах, чем русское искусство отличается от немецкого, французского, то есть что в нем русского. Это не только Малевич, но и Репин и Левитан. Никто же не противопоставляет Пикассо и Энгра – всем ясно, что это одно французское искусство. То же самое происходит и в русском искусстве, но никто этим не занимается. Ведь практически нет русской теоретической мысли. До сих пор нет критериев хорошего и плохого в современном искусстве. Есть какая-то обойма. Например, обобщают 1960-е годы. Но ведь это разнородная масса… Отсутствует художественная теория; кроме Фаворского, никого, по-моему, нет. Видимо, нужно время, нужна работа. Приходится нам, даже мне, тратить на это время и силы. Недавно в Москве вышла книжка моих теоретических статей.

Вы считаете себя европейским художником?

Да. Я – европейский художник, но и русский. И это не противоречит одно другому. Ведь понятия «европейский художник» не существует: есть немецкий, есть итальянский, французский, английский художники. И они в целом образуют европейское искусство. Так и русские художники должны быть включены в это общее дело. Ведь то, что Россия исторически оказалась в изоляции, – это наша беда и наша вина. Но теперь и не только наша, ведь то высокомерие и чванство, которое имеет место быть и в Европе и в Америке по отношению к русскому искусству, очень мешает. Думаю, что рано или поздно оно будет преодолено, хотя я надеялся на более скорое развитие событий…

Crédit photos: Anton Koslov-Mayr