Voici un exemple parfait, un exemple pur de la survie d’un objet d’art: la première performance, mise en scène par Anatoli Vassiliev à l’étranger, et maintenant, en temps de quarantaine, montrée online. Près de trente ans ont passé, moi-même, je l’ai vu pour la première fois dans son intégralité: je n’étais pas encore en France pour le voir se dérouler en direct, et sur une vidéo que Vassiliev a montré au maximum deux ou trois scènes à ses étudiants, à part cela, rien n’a été montré.

« Le Bal masqué » (1938) était le dernier spectacle de Vsevolod Meyerhold (à vrai dire, juste une reprise de sa production célèbre de 1917 avec la scénographie et costumes d’Alexandre Golovine). On se souvient de cinq rideaux peints et de robes luxueuses, plutôt comme une réflexion faible et éphémère de la Commedia dell’Arte dans ce lugubre Leningrad stalinien. En 1992, le même Lermontov, la même pièce en vers sur la jalousie et le crime passionnel devient la première mise en scène d’un directeur de théâtre russe à Paris…

Un cadeau du destin inattendu : un metteur en scène russe relativement jeune, qui après le succès étonnant de « Six personnages » de Pirandello, reçoit soudainement en 1990 une invitation de Jacques Lassalle pour faire un spectacle à la légendaire Comédie-Française. Lassalle lui-même se rappelle dans une de ses interviews comment il a voulu ouvrir son théâtre à de nouvelles tendances et à un nouveau répertoire, en énumérant sans accroc un certain nombre d’auteurs russes, de Griboyedov et Gogol à (autant que je me souvienne) Boulgakov…

Vassiliev avait déjà accepté la proposition de Lassalle, mais il voulait, pour ainsi dire, étirer les doigts avant de commencer les répétitions. En février 1992, il passe deux semaines à Bruxelles, où vient également la jeune Valérie Dréville, qui vient de perdre son mentor sur l’âme les thèmes russes — Antoine Vitez. Le travail sur place est principalement basé sur la technique habituelle des études psychologiques de Vassiliev (la méthode d’improvisation structurée, conçue par Stanislavski et Maria Knebel, et élaborée par Vassiliev) mais il est déjà clair que les principaux dialogues seront maîtrisés dans des structures conceptuelles et ludiques. Valérie ne participe pas à la pratique générale du jeu d’acteur, elle est assise tranquillement dans un coin, perplexe, curieuse, admirative… Elle a déjà passé le casting pour le rôle de Nina, elle a plusieurs rôles sérieux dans le théâtre derrière son dos, mais juste sous ses yeux commence à développer quelque chose de tout à fait nouveau. Parlant de cette première étape quelques années plus tard, Vassiliev dit que grâce à l’expérience belge, Valérie est venue à la pièce deux semaines plus tôt que les autres, et Jean-Luc Boutté, qui jouait le rôle d’Arbenine, a rejoint l’équipe deux semaines plus tard, car il était auparavant engagé dans une autre production.

Quoi qu’il en soit, le travail a commencé, au printemps, il s’est poursuivi avec de véritables répétitions. Valérie elle-même a maintenant souvent repris les études, bien qu’elle ait essayé cette nouvelle technique principalement avec ses jeunes partenaires. Boutté, selon elle, pendant deux semaines entières, est resté assis sur sa chaise dans la salle de répétition, plutôt fermé et lugubre, à écouter les longues tirades de Vassiliev, mais surtout à enfoncer son nez crochu dans le texte. Jusqu’à ce que, finalement, un jour, il dise au metteur en scène « Maintenant, calme-toi. J’ai compris ».

Vassiliev a invité son constant scénographe, un chevalier fidèle jusqu’à sa mort — Igor Popov — à faire la scénographie. Philippe Lagrue, qui était régisseur du plateau et responsable général de la Salle Richelieu (et qui a ensuite travaillé avec Vassiliev comme directeur technique et même comme scénographe), se souvient maintenant que Vassiliev a exposé et agrandi l’espace au maximum, il a arraché les ailes latérales, il a libéré le terrain de tout le revêtement supplémentaire, mais a entrecoupé l’espace de jeu par des écrans mobiles légers, l’a divisé par des parois de verre transparent (enfin, très probablement, de Plexiglas), coupé par les arcs… Le plancher en bois présente de nombreux trous et fentes: un petit orchestre de musiciens devait être placé en dessous. Finalement, le compositeur et musicien Kamil Tchalaev, avec sa petite équipe et son chœur, finit par se cacher derrière la scène, caché par un léger rideau blanc, même si une minuscule fosse d’orchestre est encore bien visible et parfois très éclairée; en effet, la baronne Shtral (Catherine Salviat) glisse souvent au bord de celle-ci, en faisant bruiter ses jupes… Les costumes ont été réalisés par Boris Zaborov, un peintre et artiste exceptionnel, qui est parti du concept des costumes de bal masqué pour créer un jeu assez artificiel, mais a poussé l’idée du doublement festif à ses limites. D’une part, les costumes sont souvent élégants: pendant le bal, ils ressemblent davantage à des vêtements raffinés et intemporels: robes blanches et légères à taille serrée pour les dames, uniformes ou costumes noirs et manteaux longs et étroits pour les hommes aristocrates… Mais voici aussi les jupes de mascarade des personnages anonymes, et les masques qui cachent le visage des courtisanes ou des soubrettes. Ici, les jupes sont coupées en demi-cercle devant, de sorte que l’on peut facilement voir leur ventre et leurs jambes en bas blancs (Vassiliev m’a dit qu’il voulait que les actrices affichent de petits triangles sombres sous des tissus semi-transparents, mais elles ont refusé). Les masques eux-mêmes (pas de trace de long bec, pas d’allusion à une « bauta vénitienne ») sont soit des lunettes noires rondes, généralement portées par les aveugles, soit des sacs étranges, couvrant toute la tête, bien ajustés, lacés sur les côtés, rappelant les images des femmes dominatrices dans les pratiques sadomasochistes. Miroirs et cloisons de verre multicouches, reflets multiples, doubles et illusoires — une véritable image de rêve, qui sert de prolongement naturel aux salons de jeux et de musique… Ce que vous pouvez voir maintenant, en regardant l’écran du moniteur, n’est pas tant l’image d’une société laïque avec sa mécanique d’étiquette sans âme, qu’un mirage fluide, un monde d’automates toujours doublés, effrayants et moqueurs de « Der Sandmann » de E.T.A. Hoffmann.

On se souvient à jamais de la danse mémorable et rythmée des paires de jeunes filles au bal, qui s’inclinent et font la révérence comme des poupées mécaniques, et d’un paon de fer, qui tourne dans le coin de la salle, hurlant de sa voix presque humaine et étendant sa queue vert-violet toutes les deux minutes. Et un contre-ténor maladivement sensuel, androgyne, portant une casquette serrant fermement son crâne, avec des plumes sombres attachées par en dessous, avec des lèvres peintes de façon éclatante, et d’énormes cercles de mascara bleu. Son aria sera indispensable tant dans la scène du bal que dans celle de la mort de Nina, mais toute la musique légèrement prétentieuse de Glazounov, écrite spécialement pour la mise en scène légendaire de Meyerhold en 1917, a été adaptée et restructurée par Kamil Tchalaev, allant jusqu’à l’extrême, jusqu’aux cordes aiguës et déchirées de la passion tordue… Et toujours à l’opposé, l’innocence exagérée et accentuée, la simplicité enfantine: ici, Valérie se met à chanter, elle interprète une romance dans le salon avec sa voix cassante et enfantine — mais comme elle fait simultanément écho et dédouble le spectacle professionnel de « marionnettes »! En général, le luxe et la volupté décadente de tout le style fin-de-siècle de Golovine (adopté pour le spectacle de Meyerhold) est ici soit grandement simplifié, libéré d’un tas de détails élaborés, ou vice versa — raffiné, tendu en un fil fin et pointu, focalisant notre regard, et comme s’il nous piquait de sa pointe acérée… Tout comme les cadres de fil de fer, qui en principe doivent être cachés dans des jupes, — ici ils jouent non seulement le rôle de crinoline, mais sont aussi tirés sans vergogne à l’air libre, les poupées dansantes les portent sur la tête comme d’étranges abat-jours, même Valérie elle-même dans la scène finale est présentée déshabillée jusqu’à la touchante blouse de lin aux bretelles tombantes — et à la jupe du cadre inférieur, si semblable à la crinoline transparente et dure de la poupée préférée de Casanova dans le film célèbre de Fellini. Je vois ici une disposition très claire, qui est évidente même dans les costumes: la Mascarade qui est multicolore et spectaculaire — et le Bal, qui reste essentiellement en noir et blanc. Le Prince changera d’apparence et de tenue bien plus tard, plus près de la fin — quand il commencera à comprendre sous quelles roues il s’est tombé…

Anatoli Vassiliev avec Valérie Dréville. Photo: N.Isaeva

La mort, divers, multiples visages de la mort auxquels on ne peut échapper. Et il ne faut pas oublier que la mort s’est vraiment arrêtée et a visité cette production dans la vie réelle, à l’intérieur de son parcours humain — un tout jeune acteur, Richard Fontana est mort quelques jours après la première, Boutté lui-même, déjà gravement malade lors des premières répétitions, est mort un peu plus d’un an plus tard. Mais le même élément est profondément ancré dans les images les plus frappantes du spectacle: c’est le visage de la mort mécanique, la destruction d’un jouet favori — ou la mort d’un joueur lui-même. Une jambe sèche d’Arbenine, émaciée jusqu’à l’os, enfermée dans une attelle chirurgicale en cuir, qui ressemble à la botte d’un cavalier. Son fauteuil roulant noir, qui ressemble à une petite carrosse, conduit victorieusement dans une foule d’invités. Un ange-enfant lumineux en robe transparente, en jupe et pantalon court: il veut tellement protéger Nina, mais il continue à tourner autour du verre avec de la glace empoisonnée, il saupoudre autour de lui de ses herbes sèches, sa poudre secrète — est-ce un poison dangereux? une potion protectrice?

Mais le spectacle lui-même nous hantait par son image d’un jeu avec la mort, apprécié selon les règles les plus sévères. Vassiliev aime inventer des attractions effrayantes. Jeu de cartes, jeu de hasard, avec son attente (en temps réel et non pas scénique), quand exactement la bonne carte sortira, — joué avec cet esprit de l’intrigue ultime, qui est en même temps un tour de triche, un tour trompeur — cependant, ce qui est mis sur cette carte est, soit dit en passant, la vie humaine elle-même. Arbenine, un joueur à sa moelle, n’est dans son élément natal qu’à la table des cartes — là, il est roi et dieu, c’est juste dommage qu’il ne puisse pas toujours trouver un adversaire digne de ce nom (enfin, probablement que cette fois, son partenaire — la mort — se cache à nouveau avec succès sous la même table!). Et voici les mots de Vassiliev, lorsqu’il se souvient de l’action maintenant, vingt-huit ans plus tard: « La pièce n’a pas été travaillée sur la base de structures de situation, tu te trompes si tu penses comme ça — ce sont surtout des dialogues, des dialogues conceptuels… Tout le travail sur le « Bal masqué » est sorti des dialogues entre Arbenine et Kazarine, mais comme l’un de mes acteurs était déjà mourant, je n’ai pas fait le reste de ces dialogues correctement et j’ai ensuite coupé la plupart d’entre eux… Mais le drame russe est toujours mêlé, hybride, et il y a toujours une forte vie émotionnelle des personnages, et la psyché continue toujours à s’infiltrer dans le concept ici ». Eh bien, ces dialogues des deux acteurs qui tiennent tout le tissu de la pièce ensemble, sonnent plus ou moins comme suit: « Arbenine: Vous devez tester, toucher impartialement / Vos capacités et votre âme: en de nombreuses parties / les démonter…. Kazarine: Quelle que soit la façon dont vous interprétez votre Voltaire ou votre Diderot — / Le monde n’est pour moi qu’un jeu de cartes / La vie est une banque de cartes; le destin continue à rêver, et je joue / Et j’applique les règles du jeu aux gens ». Dans la version finale du spectacle, ces deux personnages ont essentiellement été combinés et fusionnés, ils ont roulé et se sont fondus comme de minuscules boules de mercure, se rassemblant à l’image d’Arbenine (seulement pour se séparer à nouveau dans l’Épilogue dans le redoublement effrayant et grotesque d’Arbenine, qui perd sa raison, et de l’Inconnu, l’accusant de meurtre).

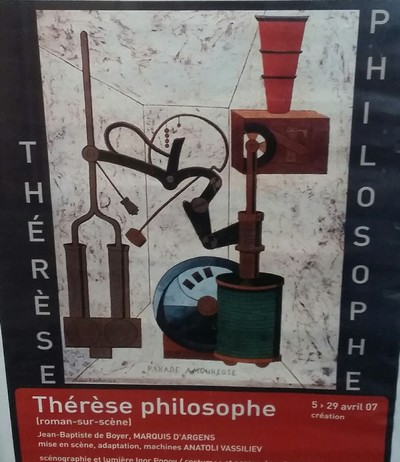

Mais la performance, tant de beauté pure, tant de peur frissonnante! Et comment — après tout ce temps — tout est vu différemment… Parce que plus tard, il y a eu la production de Vassiliev basée sur « L’histoire d’un homme inconnu » de Tchekhov à TNS et le travail le plus récent sur le cycle de films « DAU ». Je me souviens, bien sûr, d’un autre jeu avec des jouets et des machines érotiques — c’est son « Thérèse-philosophe » de Boyer d’Argens au théâtre de l’Odéon, où pour Valérie Dréville et Stanislas Nordey tous les rôles étaient construits sur des structures ludiques. Cependant, tous les différents automates et jouets de « Thérèse » sont créés surtout pour le plaisir (je le dis avec une certaine approximation, car la pornographie, sur laquelle ce jeu est largement basé, est assez froide à l’intérieur, mais la fonction même de toutes ces machines est plutôt joyeuse, inventée pour la jouissance). Pour moi, le vecteur interne de « Thérèse » est exactement l’inverse — et finalement c’est la femme qui remporte toute la partie… Il y a l’amour qui émerge — et tout est couvert par l’ourlet de sa robe. Mais dans Lermontov et Tchekhov (comme Vassiliev les lit), le personnage central est un homme sombre, un joueur né, et il joue directement avec la Mort (tout comme dans « Det Sjunde Inseglet » de Bergman), à moins que — faute d’un adversaire digne de ce nom — il n’effectue également les coups pour la Mort elle-même, en son nom… Ici, dans le « Bal masqué », à l’intérieur des rouages de l’action, nous pouvons voir des forces irrésistibles et démoniaques progressivement exposées. Leur pédigrée est tiré du poème « Le Démon » de Lermontov. Ici, sur scène, on peut voir toutes les dimensions du travail dramatique: la psychologie subtile et complexe, l’incroyable beauté visuelle, la métaphysique pure des dialogues… Mais aussi, en plus de cela — aussi étrange que cela puisse paraître — un lien avec notre histoire, l’histoire russe, ce terrible destin qui garde sa propre partition séparée dans ce jeu. Destin, fatum, mais pas seulement la tragédie de certains individus confus — plutôt la tragédie du peuple, de la nation dans son ensemble… Je dois admettre que je ne m’attendais pas à ce que ce côté particulier transparaisse. Et il est maintenant très visible sous la loupe de l’époque, clairement discernable à la surface même de l’écran. La compréhension du jugement de Dieu, tissée dans l’histoire sanglante du pays…

Et encore une fois, je ne veux pas parler ici de l’opposition d’Arbenine, en tant que héros romantique, à une société impersonnelle et conformiste. On peut plutôt voir ce désespoir, ce destin de la nation gelée, à jamais enfouie sous les couches de terre sale, qui sont en quelque sorte dissimulées sous les planches de la scène du théâtre… Toute la nation enterrée sous les couches de verre, sous les taches de sang… Dans les quatre films récents de la série « L’Empire » de Vassiliev (ils font partie du projet « Dau » d’Ilya Khrzhanovsky), on retrouve l’image du directeur de l’Institut de physique, dur et sévère (joué par Vassiliev lui-même), qui creuse un petit refuge de son propre monde-laboratoire à l’intérieur de l’univers soviétique brutal. Un monde forcément comprimé et aplati par les pierres meulières de l’histoire. Et on peut essayer de préserver les restes, les brins de dignité uniquement dans cette passion pour l’exploration, dans la créativité… Là, le jeu (et c’est très évident qu’il s’agit du jeu vraiment dangereux, peut-être mortel) suit des règles qui ne sont pas toujours claires pour les participants, mais bien transparentes au destin lui-même. Et pas seulement les personnages, mais aussi les performeurs-improvisateurs qui les incarnent, — ces acteurs qui par leur volonté et leur choix récurrent forment non seulement leur propre comportement, mais aussi l’intrigue elle-même, — ils commencent soudain à exécuter des actes libres et créatifs qui leur donnent au moins un avant-goût de vraie liberté.

Parce que si on regarde sous cet angle, le cadre lui-même change, — le cadre, dans lequel toute l’action est inscrite. Et le concept démontre non seulement une compréhension assez subtile des individus (qui se tiennent là devant l’œil de Dieu), mais aussi la compréhension du destin du pays. En effet, toute notre histoire dans la version Lermontov — c’est-à-dire prise sous le signe du Destin et de la Liberté… Cependant, la méthode même de compréhension est ici clairement prescrite par Vassiliev — la compréhension ne peut être atteinte que par l’instrument de la liberté, comme nous le dit également un entretien récent de Valérie Dréville… Probablement c’est ça qui nous montre la source de ce besoin urgent, presque trépidant, d’improvisation, de cette attention du metteur en scène à l’individualité libérée, décomplexée, spontanée de l’acteur. Celui qui joue? Non, pas exactement. Celui qui participe. Dans sa propre vie et dans quelque chose de beaucoup plus grand… Dans sa vie, dans son art, dans notre destin commun et partagé.

Maintenant, j’espère qu’il est plus clair que la façon dont Arbenine a été présenté était complexe. Il s’inscrit en fait dans la lignée d’autres figures importantes du concept d’univers et d’art de Vassiliev: comme je l’ai dit, nous pouvons voir ici le Démon de Lermontov, son Arbénine, l’Homme inconnu de la nouvelle de Tchekhov, le Directeur de l’Institut Anatoli Krupitsa (c’est peut-être là que se situe aussi Médée de Heiner Müller, puisque dans son essence même elle n’est « ni homme ni femme »). Un « couteau d’obsidienne », un couteau de verre de volcan noir-verdâtre, comme mon ami l’a dit récemment à une autre occasion. Pas un poignard de damas, non, quelque chose fabriqué dans un matériau différent, quelque chose de beaucoup plus ancien. Et étrangement fragile (bien qu’il coupe aussi parfaitement que l’acier). Une pierre translucide ébréchée et tranchante, avec sa lame tranchante impitoyable. Ce couteau qui est utilisé non pas contre quelqu’un d’autre, disons, un être aimé (bien que seul l’amour puisse faire approcher un autre être humain suffisamment près pour être blessé), ni même contre une société particulière. Il est dirigé, peut-être, contre l’univers dans son ensemble (bien que cette forme particulière de l’arme ne puisse être aiguisée que dans des conditions particulières)…

Oui, nous parlons du concept où tout est enraciné, du fait qu’il ne s’agit pas d’une histoire de relations psychologiques, bien que Nina soit ici tellement sensuelle, tellement vulnérable. Valérie a magnifiquement déployé son héroïne, pétale après pétale (surtout quand elle joue avec le Prince en utilisant toute sa coquetterie féminine — et jusqu’à sa mort tragique, jusqu’au ce mascara bleu étalé qu’elle pleure, jusqu’à cette âme qui se détache du corps, se lève et vient lentement à la porte). À travers Nina (pour Vassiliev, en général, cela se passe surtout par un personnage féminin), on peut voir d’abord le sentiment, l’émotion, cet élément sensuel infiniment significatif de la pièce — et ce n’est que dans son dernier dialogue qu’elle entre finalement dans des constructions conceptuelles, ludiques. (Nous nous souvenons tous, de ces Grecs anciens qui nous restent de l’époque universitaire, disons, des Pythagoriciens: féminin/humide — masculin/sec. Le féminin est plutôt comme l’âme (ψυχή), et le masculin est comme l’esprit lui-même (πνεύμα), bien qu’ils soient entrelacés et connectés…). À la fin, Nina, en tant qu’âme humaine éternelle, restera un témoin silencieux, s’assiéra et regardera ce qui se passe ensuite — jusqu’à la fin — tout comme la morte Zinaïda Fyodorovna (de « L’Histoire d’un homme inconnu ») écoute les dernières confessions des personnages masculins dans le spectacle de Vassiliev. Arbenine incarne une autre essence, il existe dans un autre élément, celui de la pègre, du monde souterrain, au clair de lune, c’est là qu’il tourne en rond autour de sa victime, sa bien-aimée, à peine capable de se pencher dans les arcs de verre, les traversant furieusement dans son fauteuil roulant… Tournant en rond — comme un faucon noir — oh non, un peu comme Méphistophélès, qui aime tellement se disputer avec les savants, qui aime les expériences alchimiques, et le sens même du jeu… Et pourtant, ce n’est pas seulement le Mal pur comme opposé au Bien, ce n’est pas quelque chose qui présente un signe mathématique pur du mal. Il a bien plus à voir avec un esprit affamé, curieux, explorateur, qui veut toujours expérimenter, faire des expériences en chair et en os, donc — qui est nécessairement cruel. Comme un révolutionnaire ou un artiste qui est toujours cruel et dur par son essence même. Qui restera toujours un terroriste complotant contre la réalité donnée, réelle, jamais vraiment satisfait de celle-ci… Et la performance elle-même, bien qu’elle ait été initialement basée sur des structures psychologiques et même enracinée en elles, finit par dépasser clairement leurs limites. La scénographie que le metteur en scène a exigée, ces costumes et masques abstraits, ces trous dans le sol (disent-ils — pour l’orchestre, oh, vraiment ?!), ce personnage du Joueur — tout cela a été inventé pour quelque chose de plus.

Ce qu’Arbenine veut vraiment, c’est « tester », « explorer » l’univers — et pas seulement Nina — comme s’il mordait une pièce de monnaie avec ses dents pour prouver qu’elle est authentique… Il a besoin de goûter, d’expérimenter la pureté de son amour et la lumière magique et translucide de sa mort… Dans son laboratoire physique privé, tel un alchimiste joueur et dupeur, il veut avant tout voir: est-il possible de briser, de changer toute la construction de cet univers, de tordre cette nature humaine, si elle se trouve en manque ? Ou si elle n’est pas assez bien conçue et forgée ? Il faut vérifier, tester… Je me souviens que l’Inconnu dans la production de Tchekhov de Vassiliev ramasse des bouteilles de vin vides comme des fioles de produits chimiques ou des tubes de verre, les met dans un sac en filet pour transformer le tout en une figure symbolique du Général, un fonctionnaire important — et ensuite le faire exploser en enfer…

Un naturaliste. Un scientifique, qui teste et torture la nature… La question essentielle de cet interrogatoire ressemble à peu près à ceci: que peut-on en tirer, est-il possible de la presser suffisamment pour libérer l’esprit, pour révéler l’esprit dans sa forme pure ? Que pouvez-vous obtenir de la nature humaine, en la transformant en un acte de sublimation, — non par pitié ou compassion, mais à l’intérieur de cette observation proche et impitoyable, en tant que technicien studieux, en tant qu’artiste? Où la pitié et l’amour sont sublimés à l’avance — ou utilisés comme des outils: comme des pinces qui remuent et tirent la matière en fusion, comme un marteau maçonnique qui finit par la forger, comme un creuset alchimique. Pour l’étudier avec précision — et ensuite pour brûler tout ce qui pourrait être inutile ou superficiel. Et quelque part dans ces terres lointaines, Antonin Artaud erre, pensif. Avec son goût un peu particulier pour les processus alchimiques… Et encore une chose: dans ce qu’Artaud appelait « la cruauté », et que moi, j’appelle «la passion», on peut généralement discerner une pulsion très puissante — cette piqûre d’amour jaloux et particulier, et de sa propre double — passion et miséricorde agonisante… Une compassion douloureuse? En tout cas, une sorte de sensualité transformée.

Je me souviens que j’ai toujours été surpris que Vassiliev soit généralement considéré comme un néo-classique (probablement en raison de son perfectionnisme, ainsi que de son amour de l’antiquité, de la couleur blanche, des lignes nettes et précises). Mais s’il y a un néo-romantique dans ce monde, c’est bien lui! Il se sent très à l’aise en compagnie de Pouchkine, il aime son travail, mais l’attraction de son coeur en partie irrationnel et passionnée l’attire clairement vers Lermontov…

Mais en tout cas, cette production est restée à bien des égards pour Vassiliev lui-même le souvenir d’une offense blessante : la critique française a prononcé son jugement de façon péremptoire et unanime, le public français s’est levé et a quitté la salle en masse, les spectateurs criaient des insultes depuis les galeries… Ces jours-ci, on voit clairement que la mise en scène reste l’une des plus cohérentes et claires, l’une des plus transparentes de ses représentations… Mais les Français ont du mal à se détacher du théâtre de la routine familière… Il aura fallu près de trente ans pour que le « Bal masqué » soit classée parmi les meilleures, les plus étonnantes productions de la Comédie-Française. Je pense que la faute en revient surtout aux critiques: ils sont souvent assez conservateurs.

Mais il y a aussi une différence de langue et de culture qui compte, car les intonations recherchées par Vassiliev — par exemple, des mots presque indiscernables murmurés par les personnages autour du jeu de cartes — toutes ces intonations sont incontestablement russes, pas nécessairement le langage des gens simples, souvent elles semblent assez aristocratiques, mais elles sont différentes, très différentes du discours social français banalisé… Eh bien, André Markowicz (c’est à lui qu’a été commandé par le théâtre une nouvelle traduction de Lermontov) a écrit il y a quelques jours dans son post sur Facebook: « Des étrangers dans la maison de Molière”… C’est comme ça que Michel Cournot avait titré son article dans le “Monde” pour nous assassiner, nous, les étrangers, Vassiliev et Markowicz. Je ne lui ai jamais pardonné, je ne lui ai jamais plus adressé la parole, mais, je le dis dans ma chronique de 2015, Cournot avait raison. Nous sommes des étrangers, et quoi, pour la façon dont je traduis, je le suis resté ».

Et pour conclure, quelques mots sur Jean-Luc Boutté tirés de la merveilleuse lettre de Valérie adressée à moi il y a une semaine:

« Puis un jour, il y a eu une étincelle, et il a commencé à être Arbenine de façon fulgurante.

On était très liés.

Copains pas vraiment. Il m’impressionnait et lui était pudique.

Mais le travail des études nous a… comment dire? Fait nous rencontrer.

Et ce qu’il y avait entre nous c’était bien de l’amour, pas celui de la vie, mais celui de la vie artistique, tu vois?

Le jour de la dernière il a offert un pot, et à fait un discours en mon honneur.

C’était aussi une façon d’être avec moi car comme j’avais démissionné du Français, les gens étaient un peu froids à mon égard.

Ce soir la, après la dernière représentation, après ce petit verre d’adieu, j’ai pris mes affaires dans ma loge et j’ai quitté le français.

Je ne l’ai plus revu, il est mort un an et demi après ».

Eh bien, Valérie, une note entre parenthèses, est presque immédiatement partie en Russie, pour essayer de suivre des cours au théâtre de Vassiliev « L’école d’art dramatique ». Pour elle, une toute nouvelle vie créative s’ouvrait… À Moscou, où elle a continué à voyager régulièrement pour suivre son maître, elle commence finalement son nouveau travail sur la première version de « Médée-Matériau » de Heiner Müller.

– Почему вы обратились к теме смерти? И насколько литературная канва спектакля соответствует книге ?

– Почему вы обратились к теме смерти? И насколько литературная канва спектакля соответствует книге ? Странными путями бродят по свету истории вещей, истории произведений. Истории, не менее чудные, чем судьбы живых людей. Вот у Анатолия Васильева – еще с раннеперестроечных времен — пылилась на полке книжка —из тех первых, полупиратских-полуподпольных изданий, фальшивый маркиз де Сад: несколько глав из «Философии в будуаре», а к ним тут же подверстан небольшой роман «Тереза-философ». Издание предваряется довольно наивным «философским» предисловием, автор которого изо всех сил пытается доказать, что эротика – это вовсе не так уж скверно, что либертинаж – это прежде всего раскрепощение человеческой плоти, резвость и милота на лужайках и в кукольных домиках, а человеку вообще-то хочется побольше всяческой радости… Между тем, «Тереза» на самом деле – произведение совсем другого французского маркиза века Просвещения, Жана-Батиста Буайе д’Аржанса (Boyer d’Argens, 1703-1771), а уж порнография-то с эротикой связана весьма опосредованно и отдаленно, да и обретается она совсем в других пространствах, — пространствах холодного отчуждения, а зачастую и просто мучительной жестокости. Прибавим к этому русский перевод-пересказ, стеснительно смягчающий неловкие реалии (о подлинном словесном материале «Терезы» я имею теперь довольно ясное представление – к парижской постановке Васильева мне пришлось сделать ее буквальный перевод). Но как бы то ни было, сквозь убогую оболочку постсоветской книжки Васильев разглядел текст, позволивший ему создать на этой основе совсем иную вещь.

Странными путями бродят по свету истории вещей, истории произведений. Истории, не менее чудные, чем судьбы живых людей. Вот у Анатолия Васильева – еще с раннеперестроечных времен — пылилась на полке книжка —из тех первых, полупиратских-полуподпольных изданий, фальшивый маркиз де Сад: несколько глав из «Философии в будуаре», а к ним тут же подверстан небольшой роман «Тереза-философ». Издание предваряется довольно наивным «философским» предисловием, автор которого изо всех сил пытается доказать, что эротика – это вовсе не так уж скверно, что либертинаж – это прежде всего раскрепощение человеческой плоти, резвость и милота на лужайках и в кукольных домиках, а человеку вообще-то хочется побольше всяческой радости… Между тем, «Тереза» на самом деле – произведение совсем другого французского маркиза века Просвещения, Жана-Батиста Буайе д’Аржанса (Boyer d’Argens, 1703-1771), а уж порнография-то с эротикой связана весьма опосредованно и отдаленно, да и обретается она совсем в других пространствах, — пространствах холодного отчуждения, а зачастую и просто мучительной жестокости. Прибавим к этому русский перевод-пересказ, стеснительно смягчающий неловкие реалии (о подлинном словесном материале «Терезы» я имею теперь довольно ясное представление – к парижской постановке Васильева мне пришлось сделать ее буквальный перевод). Но как бы то ни было, сквозь убогую оболочку постсоветской книжки Васильев разглядел текст, позволивший ему создать на этой основе совсем иную вещь.

Nella mia parte di regia, nel progetto Pinoccho, il teatro degli attori di Mangiafuoco è un teatro essenziale: deve nutrirsi della sua stessa essenza che sono gli attori e ciò che possono creare e condividere con il pubblico. Nell’aritmetica di questo teatro 1(l’attore)+1 (septtatore) da 3. Esiste una ulteriore essenza tra attore e spettatore ed è proprio questa essenza, come in un nuovo rito dionisiaco, che può dare vita al rito teatrale. Nulla è fissato e statico, tutto deve essere creato nel momento in cui si avviene. L’azione non si fa, si manifesta, come una epifania. Per fare ciò ho avuto la necessità di dare vita a degli attori che siano autori di azione.

Nella mia parte di regia, nel progetto Pinoccho, il teatro degli attori di Mangiafuoco è un teatro essenziale: deve nutrirsi della sua stessa essenza che sono gli attori e ciò che possono creare e condividere con il pubblico. Nell’aritmetica di questo teatro 1(l’attore)+1 (septtatore) da 3. Esiste una ulteriore essenza tra attore e spettatore ed è proprio questa essenza, come in un nuovo rito dionisiaco, che può dare vita al rito teatrale. Nulla è fissato e statico, tutto deve essere creato nel momento in cui si avviene. L’azione non si fa, si manifesta, come una epifania. Per fare ciò ho avuto la necessità di dare vita a degli attori che siano autori di azione.