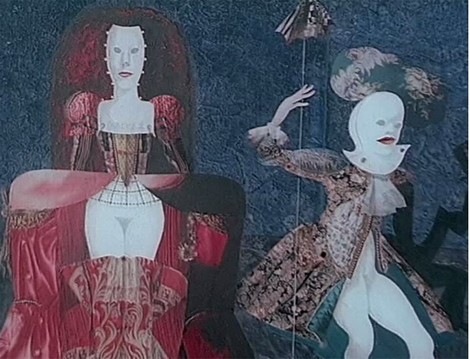

Amphitryon, mis en scène à la Comédie-Française en 2002: c’est une histoire qui, depuis le début, est fondée sur des dédoublements, sur des reflets de miroirs. L’irradiation blanche, les ombres bleues à l’intérieur d’un coquillage: que trouve-t-on, dans ces courbes et passages secrets? Eh bien, c’est Jupiter, toujours amoureux d’Alcmène (jouée par Florence Viala), prend l’apparence de son mari Amphitryon (Éric Ruf). La nuit se prolonge par la force et l’habileté de sa passion, tandis que Mercure remplace temporairement le fidèle serviteur d’Amphitryon, Sosie (Thierry Hancisse). C’est Molière, gaillard et moqueur, qui bien avant Pirandello, nous taquine encore et encore avec la même question ironique: «Si tu es moi (et, entre parenthèses, cette équation peut être vérifiée de manière assez convaincante), alors qui, pour l’amour de Dieu, suis-je, moi?» Mais il y a aussi Vassiliev, qui essaie de créer sa propre construction — comme d’habitude, un peu à l’envers; pour lui, c’est encore une histoire qui nous parle de cet effort humain lorsque nous essayons de nous unir à Dieu, ou, au moins, d’attirer son attention vers nous. C’est pourquoi — au milieu du plateau — nous voyons immédiatement une tour à plusieurs niveaux, une ziggourat — la tour de Babel, la tour de Pise, l’amphithéâtre de Pompéi — plutôt quelque chose qui tient à peine, quelque chose de fragile, de naïf, un peu ridicule: l’échelle de Jacob, le bateau volant semi-transparent de tous nos rêves perdus. Cette image surgit sans cesse, sous des formes différentes, et se reconnaît au claquement des voiles, aux mâts et aux cordages de navire. Quelque chose qui nous rappelle d’ailleurs l’architecture du théâtre de Vassiliev (nommé «École de théâtre dramatique»), rue Sretenka à Moscou — un espace flou et transparent, aux salles en enfilades blanches, où d’une pièce à l’autre rien ne s’arrête ou ne se fige, un espace sans limites…

Alors: des cylindres blancs de cette tour au centre, à l’intérieur on peut voir une échelle et un poteau de champ de foire (un mât de bateau?), sur lequel il est également possible de monter. On peut y voir les cordages d’un navire, l’étoffe des bannières, des kimonos archaïques en soie crue — blanc cassé, un peu trop grands pour les acteurs, des volumes presque architecturaux à l’intérieur de cet espace. Les deux couleurs principales sont le bleu et le blanc, conçues pour refléter la tension toujours existante entre ces deux idées contradictoires qui ne peuvent pas s’entendre: la foi et la raison. «Si tu es moi, alors qui suis-je» — en d’autres termes, sur quoi repose tout mon être, qu’est-ce qui tient vraiment ensemble mon «moi», qui est évidemment si fluide, qui existe en flux perpétuel, qui change si souvent, qui hésite et qui souffre? Que choisir comme fondement? Ma raison qui fournit immédiatement le poids nécessaire, le centre stable à l’intérieur de mon ego, ou vecteur oscillant, la flèche frémissante de la foi, avec toutes ses plumes, avec sa pointe acérée, cette flèche qui est toujours dirigée vers le ciel? Cette flèche de la foi qui gratte le cœur exactement comme la flèche de l’amour, du désir érotique — pour la première fois reconnaissable et palpable à cause d’une irrésistible envie de dépasser mon propre «moi», de transgresser les limites de ma propre nature: je désire quelqu’un d’autre parce que je ne me suffis pas, je ne me suffis pas à moi-même.

Pour Vassiliev, toute l’idée de la pièce consiste en cette envie d’Amphitryon d’approcher, d’essayer de toucher quelque entité nouvelle en dehors des vertus établies et ordonnées de la loi. Au début du spectacle, Jupiter n’est pas du tout engagé dans l’histoire; pour le metteur en scène, c’est Amphitryon lui-même, qui essaie d’obtenir de sa fidèle épouse quelque chose de différent, quelque chose de nouveau. Amphitryon, dont le choix a toujours été en faveur de la raison, des justifications et des explications rationnelles, se sent soudain en proie à une certaine insuffisance, à une sensation élusive de manque. Apparemment, il a tout — la loyauté, la générosité, l’amitié, la modération, — même l’amour, assez habituel et normal, — bref, toutes les valeurs raisonnables et sages, tout ce qu’on peut calculer à l’avance et mesurer rationnellement. L’idéal de l’archaïque, l’idéal — si vous voulez — de la société antique en général, avec ses vertus civiques et morales, ses fondements sociaux. Mais il y a ce temps étrange qui approche — le tournant dont parlera alors l’apôtre Paul: si le monde est fondé sur la loi, nous sommes tous perdus… Et pour Amphitryon, ce héros qui a choisi pour son drapeau de guerre la couleur blanche de la raison, tout cela ne peut qu’être ressenti comme une anxiété vague, comme un désir ardent de quelque chose qui n’est pas encore arrivé. Qui lui suce et mord le cœur, qui le ronge de l’intérieur avec une prémonition déconcertante.

Bien sûr, l’intrigue de la pièce est préservée, mais nous voyons par exemple, comme Jupiter commence à bégayer et balbutier chaque fois qu’il a besoin d’articuler le mot «mari», «époux», comme — malgré sa substitution, malgré toute cette mascarade apparemment temporaire — il veut être «uniquement un amant» pour Alcmène. Nous voyons enfin cette terrible, tragique tristesse d’Amphitryon, pour qui la fissure de l’univers passe à travers son propre coeur…

Pour les subtilités de la foi, il n’y a pas de meilleure métaphore que l’amour érotique, et Amphitryon l’exige — peut-être en espérant obtenir de sa femme quelque chose dont il n’est pas pleinement capable lui-même, en la forçant à s’ouvrir, à s’abandonner, à pleurer et à aimer — jusqu’au bout. Et bien sûr, n’oublions pas qu’à l’intérieur de la tradition dramatique française, tous ces jeux érotiques remontent à la langue. Ici, chez Molière, le texte français pourrait ressembler à une toile d’araignée tenace, trop analytique, trop sèche, avec une lucidité et une transparence qui deviennent un peu trop monotones. En même temps, il donne à ceux qui participent au dialogue une chance de rebondir sur le trampoline des répétitions, il donne l’occasion d’errer sans fin à l’intérieur du labyrinthe des techniques rhétoriques, à l’intérieur du sophisme élaboré, qui soutient tout avec son treillis cristallin de l’élément même de la parole. C’est là que l’on commence vraiment à discerner l’intonation affirmative, cette intonation particulière de la haute tragédie poétique, qui, selon Vassiliev, devrait vraiment revenir au théâtre. Le discours, élevé au niveau de la poésie, est toujours prononcé, articulé comme à partir d’un point unique, de ce centre qui se situe au-delà de la psychologie, au-delà des caprices et des relations humaines. Le feu fébrile de ce discours, sa chaleur extrême brûle jusqu’au fond tout élément personnel: on n’entend qu’une voix floue et indistincte, les mots eux-mêmes sont séparés par d’étranges syncopes, ils se tripotent comme des bêtes aveugles, ils se détournent et se regardent à nouveau comme les éclats d’un miroir brisé. La culture française est infiniment plus verbale et rationnelle que la culture russe, mais il y a aussi un trait qui les unit, qu’elles partagent: nous savons comment nous enivrer, nous soûler de mots, comment nous laisser emporter par la force même de la langue; nous ne connaissons que trop bien la terrible tentation du mot poétique, la puissance de son énergie intérieure.

Il me semble que dans son Amphitryon, Vassiliev a trouvé une image visuelle saisissante pour cette envolée de la parole. Un monologue commence, un monologue adressé à un partenaire — mais en même temps commence un exercice rhétorique, avec sa magie séduisante, envoûtante de la parole, qui agit pour nous toucher, qui nous secoue avec une insistance étrange — et le moment arrive où l’acteur se lève soudainement de sa chaise, où il court en haut, sur le rebord supérieur de la tour. Il empoigne une des cordes suspendues et se met à courir en rond — juste quelques pas — et maintenant il vole déjà, tenant la corde, quelques pas de plus — et voilà — le flottement, le vol, la libre montée de la parole elle-même! Une sorte de «pas de géant» dans sa version verbale: si l’accélération de la phrase rhétorique précédente est bonne, qui sait jusqu’où elle va nous emporter, l’énergie pure de la parole… Plus tard, après la première, Le Figaro se plaint beaucoup de «ce cirque», de ce traitement irrévérencieux de Molière, mais, à vrai dire, le grand dramaturge lui-même a construit ses phrases à peu près de la même façon: dans ses comédies, on retrouve toujours la même construction primaire, le même élément de base — une sorte de long monologue rhétorique qui oscille, qui tourne comme un volant géant, accumulant peu à peu l’énergie interne d’un mouvement mécanique, progressif… Toutes les disputes amoureuses entre les personnages, construites comme des débats dans un tribunal, comme des disputes savantes (et scolastiques) de philosophes médiévaux… La seule différence est qu’ici le spectateur n’est pas obligé de suivre les arguments logiques des parties — il doit plutôt être sensible au pathos croissant, au bruit montant de la passion, à cet air indistinct, qui naît non pas de la psychologie des personnages mais de la récitation elle-même.

L’élément de la parole, — oui, bien sûr, mais n’oublions pas que cette impulsion peut nous emporter n’importe où, cette vague peut laisser le nageur épuisé, allongé impuissant sur n’importe quelle plage oubliée… Pour les Français, le principal mécanisme de sécurité intégré ici est leur rationalisme, leur scepticisme cartésien un peu sec — le revers de la culture essentiellement verbale. Cependant, en pensant à Descartes, il ne faut pas oublier un autre grand contemporain de Molière. Le théologien et philosophe Blaise Pascal a parlé de ceux qui sont intoxiqués par le langage: «Qu’ils en soient soûlés et qu’ils y crèvent!» En fait, tous ces jeux sont assez dangereux, car le cheval en sueur de la passion (qui, dans la mythologie indienne et, beaucoup plus tard, dans la philosophie religieuse tantrique, est défini comme vāhana, ou une monture qui vous amène directement à Dieu ou au salut), peut, en principe, transporter le cavalier n’importe où — si vous ne savez pas exactement où vous allez. Et Vassiliev, pour qui les idées métaphysiques sont toujours considérées comme quelque chose qui peut être «touché», vu ou vécu (une entité métaphysique présentée comme une sorte de matière très fine, subtile, obtenue par sublimation alchimique, tout à fait dans la ligne suggérée par Antonin Artaud, mais toujours dans les limites de notre monde naturel, toujours tangible, sensuelle) définit le degré de cette liberté de manière assez précise et exacte. Un vol presque libre — presque un numéro de cirque, presque une gymnastique aérienne — mais les personnages ici sont toujours attachés accrochés à leurs cordes, ils volent toujours en cercle, autour du périmètre extérieur de la tour. Et les cordes montent, ces cordes sont tenues par quelqu’un qui a permis à ces personnages de sauter et même de voler de temps en temps. On peut éprouver la vraie passion, on peut faire un effort énorme, mais le résultat final ne dépend pas de nous; c’est quelque chose qui est finalement donné, qui nous est offert comme un cadeau.

Et c’est pourquoi un homme qui a déjà fait tant d’efforts pour construire et maîtriser ses structures rationnelles, admet à contrecœur que son propre destin ne dépend pas de lui… Une image drôle, un peu naïve, comme si elle était tirée d’une farce mediévale: un combat entre l’homme et le Dieu, un tournoi de chevalerie entre Amphitryon et Jupiter, une bataille ultime entre la raison et la foi — la bannière blanche du chevalier, du samouraï contre la bannière bleue divine. Ça existe comme la lutte de Jacob avec l’ange, et les lamentations de Job, en fin de compte, toute cette histoire éternelle de jalousie divine envers l’homme avec le même impératif — abandonner, jeter tout et ne compter que sur l’amour. Et à l’opposé, ce désir persistant de l’homme de faire un atout de tous ses exploits et de ses bonnes actions, de tous ces points qu’il a acquis par ses propres efforts. Nous sommes assez chanceux, cependant, ici un juste combat est impossible, et le Dieu est sûr de tricher à nouveau — que nous le voulions ou non. Il finira par couvrir toutes nos petites vanités humaines avec le bord de son manteau bleu, avec une aile de grâce, et non avec une justice de papier blanc timbré…

Vers la fin, une solution est proposée à Amphitryon. Le vrai Jupiter entre dans l’histoire; celui qui a vu tous ces jeux d’en haut et a décidé d’intervenir enfin. Les cordes sont à nouveau tirées, la tour fait un mouvement circulaire, et on voit que de l’autre côté elle est couronnée d’un dôme, d’une coupole. Là-haut, c’est Jupiter qui se tient dans l’un des arcs, à l’intérieur de ce temple provisoire. Il se tient tout au bord et parle d’une voix tonitruante et inhumaine, mais le discours lui-même est long, beaucoup trop long même pour un auditeur patient, il est destiné à calmer toutes les personnes présentes, tous ceux qui sont empêtrés dans ces constructions complexes et ces doubles jeux, dans cette histoire d’infidélité conjugale, d’amour érotique et dans toutes les ruses et les reflets illusoires de la foi. Il continue de parler — et soudain, nous comprenons que ses pieds ne touchent plus le bord de la tour, que lui-même il flotte librement dans les airs depuis longtemps, et que pour cela il n’a besoin d’aucun support, d’aucune corde pour le tenir…

C’est seulement après cette tentation, seulement après que notre conscience humaine ait trouvé cette fissure intérieure, la fissure entre la foi et la raison, qu’il est devenu possible pour le Dieu de s’adresser directement aux hommes, de leur promettre un contrat différent. La promesse principale, bien sûr, est qu’Alcmène donnera naissance à un héros, un demi-dieu Hercule — en d’autres termes, que le mélange des natures deviendra enfin possible et qu’il viendra un moment où Dieu entrera dans la chair humaine et où toute l’histoire tournera dans l’autre sens. En gage de cette promesse d’avenir, il était fondamentalement important pour Vassiliev de donner à Alcmène une croix en argent (un pendentif, parsemé de diamants, qui a été conquis par Amphitryon dans une bataille, alors qu’Alcmène l’a obtenu différemment, gratuitement — juste pour une nuit d’amour). Sur une scène française, dans une pièce de Molière, bien sûr, cela équivaut presque à un scandale. Jésus n’est pas nommé, mais au fond, on entend une cloche, et une pastorale commence, avec la joie enfantine et naïve de tous ceux qui savent déjà: le temps viendra où ils seront placés auprès de Dieu, pour être égaux à lui — comme ses proches, comme ses amants — et non plus comme ses esclaves. Un accordéon joue, une cornemuse bourdonne, les musiciens d’un petit orchestre s’avancent pour se mêler à la foule, il y a des jeux forains et des divertissements simples, une énorme abeille mécanique jaune vole en cercle, battant lentement des ailes, il y a une exultation générale…

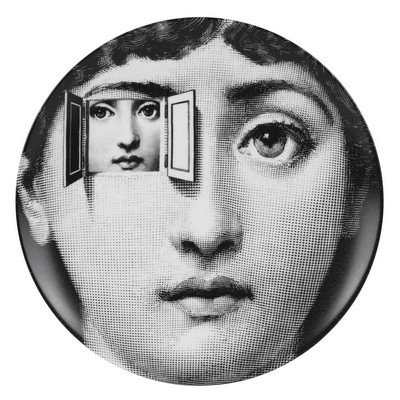

Et Amphitryon reste seul, assis sur la scène devant un petit rideau, il ne participe pas à l’amusement général. Pour lui, cette fissure transperce son coeur; et cette déchirure n’est pas un jeu de dissimulation mais une véritable blessure, une véritable bataille à l’intérieur de l’homme lui-même. Ce qui a été facilement donné à Alcmène s’avère beaucoup plus difficile pour un esprit masculin, perçant et dur, toujours victime de son propre orgueil, de son propre rêve d’indépendance. La foi (ou l’amour) ne promet jamais de vraies consolations ou de doux plaisirs, et le moment où l’on se donne est parmi les plus terrifiants. (Rappelons-nous La Lectrice conquise de René Magritte: ce que nous voyons ici, ce n’est pas une jeune femme, plongée dans un doux rêve, fascinée par l’histoire racontée, mais celle dont la bouche est déformée par le cri, celle qui est torturée, blessée presque mortellement par la pure excitation de l’abandon total).

En guise de post-scriptum: ce spectacle a bien sûr sa propre histoire. Les spectateurs se souviennent d’Amphitryon d’Avignon de 1997, où huit monologues de la pièce étaient mélangés au hasard. Lorsque Marcel Bozonnet (le nouvel administrateur général de la Comédie-Française) a proposé à Vassiliev de faire une mise en scène sur la grande scène de la salle Richelieu, Anatoli lui-même a choisi ses acteurs (ils étaient tous jeunes, aucun n’avait encore quarante ans, car on savait d’avance qu’ils devraient pratiquer assidument un entraînement verbal et des arts martiaux). Comme cela a été écrit plus tard par Brigitte Salino dans Le Monde: «Attention! Jeune garde en marche! Ils arrivent avec Vassiliev!» Je voudrais en citer quelques-uns, au moins les principaux: Sosie — Thierry Hancisse, qui avait peut-être le mieux maîtrisé le mot, qui avait saisi cette intonation particulière, à la fois familière, spontanée — et enracinée dans le roulement des sons, le jeu des mots, dans l’accentuation de toutes les possibilités poétiques de la langue, Sosie, qui combattait habilement son maître avec un grand éventail chinois; Alcmène — Florence Viala, fragile et passionnée, sérieuse dans les disputes, sérieuse dans la passion, manipulant courageusement les torches brûlantes sur de longues perches, se moquant de Mercure — Jérôme Pouly; Amphitryon, tellement attirant, avec son visage tragique, sophistiqué et naïf à la fois (Éric Ruf); La Nuit — Éric Génovèse — si adroit et élégant dans ses acrobaties, et d’autres, ceux qui étaient prêts à faire confiance à leur metteur en scène et à essayer autre chose, quelque chose de sensiblement différent de la diction normale, raffinée — et assez muséale — de la célèbre Comédie-Française.